足の慢性障害|玉野市ジール鍼灸整骨院

岡山県玉野市で足の慢性障害にお悩みの方へ

足の慢性障害は、長期間にわたって足の関節や組織に負担がかかることによって引き起こされる痛みや不快感を伴う症状です。特に、繰り返しの運動や不適切な歩行姿勢、過度な負荷がかかることが原因で発症することが多いです。症状としては、歩行や運動中に足に鈍い痛みや違和感を感じ、特に長時間の歩行や負荷がかかる場面で痛みが強くなることがあります。無理に活動を続けると、症状が悪化し、関節の可動域制限や慢性的な痛みに繋がることもあります。足の慢性障害を引き起こす主な原因には、長時間の立ち仕事や歩行、スポーツによる繰り返しの衝撃、不適切な靴の使用、過度なトレーニングなどが考えられます。

本記事では、足の慢性障害にお困りの方に向けて、症状の詳細や原因、診断方法、そして適切な治療法について、よくある質問とともに分かりやすくご説明いたします。

医師の推薦

味村先生

(西阿知クオーツ歯科)

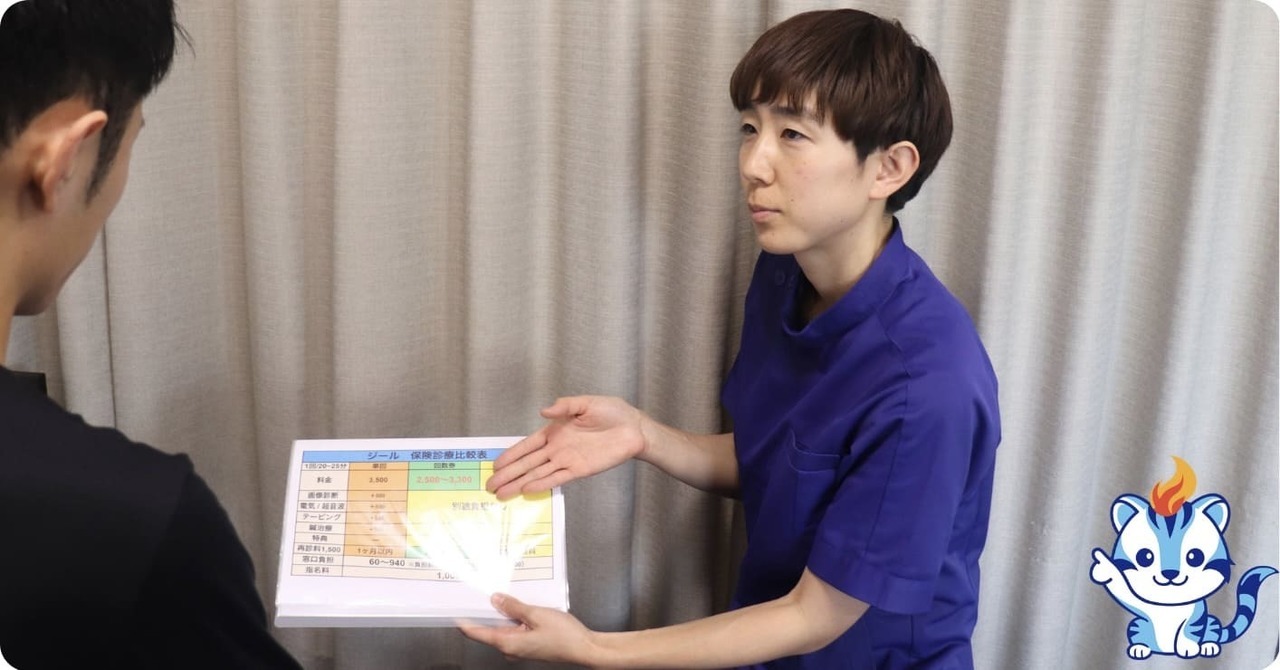

毎日の顕微鏡を使った診療では、ピントを合わせるために右足でペダルを操作する必要がありましたが、負担が蓄積し、ついには30分歩くのもつらい状態が2か月も続いていました。以前通っていた他の治療院では、治るかどうかも分からないまま施術され、質問しても明確な説明がなく、不安なまま改善も見られませんでした。こちらでは初回から痛みの原因や回復までのプロセスをわかりやすく説明してくださり、安心して施術を受けられました。2週間しっかり通院した結果、今では1時間歩いても全く支障がなくなりました。現在は再発防止のため定期的にケアをお願いしています。あのまま歩けなくなっていたかもしれないことを思うと、本当にこちらに出会えて良かったと心から思います。今後ともよろしくお願いいたします。

足の慢性障害は、長期的に繰り返される負荷や不適切な動作によって引き起こされることが多いです。症状は段階的に進行し、初期の軽い不快感から、徐々に痛みや機能障害へと変化していくことがあります。以下に、一般的な症状をいくつか紹介します。

1. 足の痛み

足の慢性障害の最も一般的な症状は痛みです。特に歩行時や立ちっぱなしのとき、または運動後に痛みが強くなることがあります。痛みは鈍いものから鋭いものまで様々で、足の特定の部位(かかと、足の裏、足の甲など)に集中することが多いです。

2. 足の疲労感

長時間歩いたり立っていると、足に強い疲労感を感じることがあります。これは足の筋肉や関節が過度に使われることによって生じるもので、休憩を取ったり、足を軽く動かしたりすると一時的に軽減されることがありますが、慢性障害の場合は改善されにくいこともあります。

3. 足の腫れやむくみ

特に、長時間の立ち仕事や歩行が続いた後に、足首や足の甲が腫れたり、むくんだりすることがあります。この症状が続くと、足の動きに制限が生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。

4. 足のこわばりや硬直

慢性的な負荷がかかることで、足の関節や筋肉がこわばり、柔軟性が失われることがあります。特に朝起きたときや長時間座った後に、足を動かすときに硬直感を感じることがあります。

5. 歩行時の不安定感

慢性的な足の痛みやこわばりが続くと、歩行時に足の安定性が失われることがあります。足の動きが不自然になり、歩く際に引きずるような感覚や不安定さを感じることがあります。

6. 足の感覚異常

慢性障害が進行すると、足の感覚が鈍くなったり、しびれを感じることがあります。これは神経への圧迫や血行不良によって引き起こされることがあり、長時間同じ姿勢でいることや不適切な靴の使用が原因となることもあります。

7. 足の変形

長期的な負荷や不適切な動作が続くと、足の関節に変形が現れることがあります。特に、足の指や足の甲に変形が見られることがあり、これが進行すると、痛みや歩行の困難さがさらに悪化することがあります。

足の慢性障害は、長期間にわたる繰り返しの負荷や不適切な姿勢、外的な衝撃などが原因で発生します。これらの原因は、足の筋肉、靭帯、関節、神経などに負担をかけ、症状を引き起こします。以下に、足の慢性障害を引き起こす代表的な原因をいくつかご紹介します。

1. 長時間の立ち仕事や歩行

長時間立ちっぱなしや歩きっぱなしの仕事をしていると、足に過剰な負担がかかり、筋肉や関節に慢性的な疲労や緊張が蓄積します。特に、硬い床や不安定な地面での仕事は、足にダメージを与える原因となります。

2. 不適切な靴の使用

合わない靴や高すぎるヒール、つま先が狭い靴を長時間履くことは、足の形や動きに負担をかけ、足の慢性障害を引き起こす原因になります。これにより、足底筋膜炎、外反母趾、アーチの崩れなどが生じることがあります。

3. 運動不足や過度な運動

運動不足も足の筋肉を弱らせ、足のアーチを支える力が不足します。一方で、過度な運動や無理なトレーニングも、足に過度な負担をかけ、慢性障害を引き起こす原因となります。特に、ランニングやジャンプを頻繁に行う人は、足関節に負担がかかりやすいです。

4. 体重の増加や肥満

体重が増加すると、足にかかる荷重が増し、特に膝や足首に大きな負担がかかります。肥満の人は、足底筋膜炎や関節炎、その他の足の慢性障害を引き起こすリスクが高まります。

5. 不適切な歩行姿勢

歩行時の姿勢が悪いと、足に不均衡な負担がかかり、筋肉や関節に過度のストレスを与えます。例えば、足を外側に向けて歩く「がに股」や、内側に向けて歩く「内股」など、悪い歩き方が慢性的な足の障害を引き起こす原因となります。

6. 加齢による変化

年齢を重ねることで、足の筋肉や関節、靭帯が徐々に弱くなり、柔軟性も低下します。このため、足の慢性障害が発症しやすくなります。特に、膝や足首の関節に炎症や変形が生じることがあります。

7. 外的衝撃や怪我

スポーツや事故による外的衝撃が足に加わることで、骨や筋肉、靭帯に損傷が生じることがあります。こうした損傷が回復せず、長期間にわたって足の不調が続く場合、慢性障害となることがあります。

8. 足のアーチの異常

足にはアーチ構造があり、このアーチが正常に機能しないと、歩行や走行の際に足にかかる負担が不均等になります。扁平足(アーチの低下)や高アーチなどの異常があると、足に慢性の痛みや障害を引き起こす原因となります。

9. 糖尿病や循環器系の疾患

糖尿病などの代謝異常や、血行不良を引き起こす循環器系の疾患は、足の健康に大きな影響を与えます。これらの疾患が原因で、足の筋肉や神経が弱まり、感覚異常や血流不良が生じることがあります。

10. 遺伝的要因

一部の足の障害(例:外反母趾やアーチの異常など)は、遺伝的要因によって発症することがあります。家族に同じような症状が見られる場合、遺伝的な影響がある可能性があります。

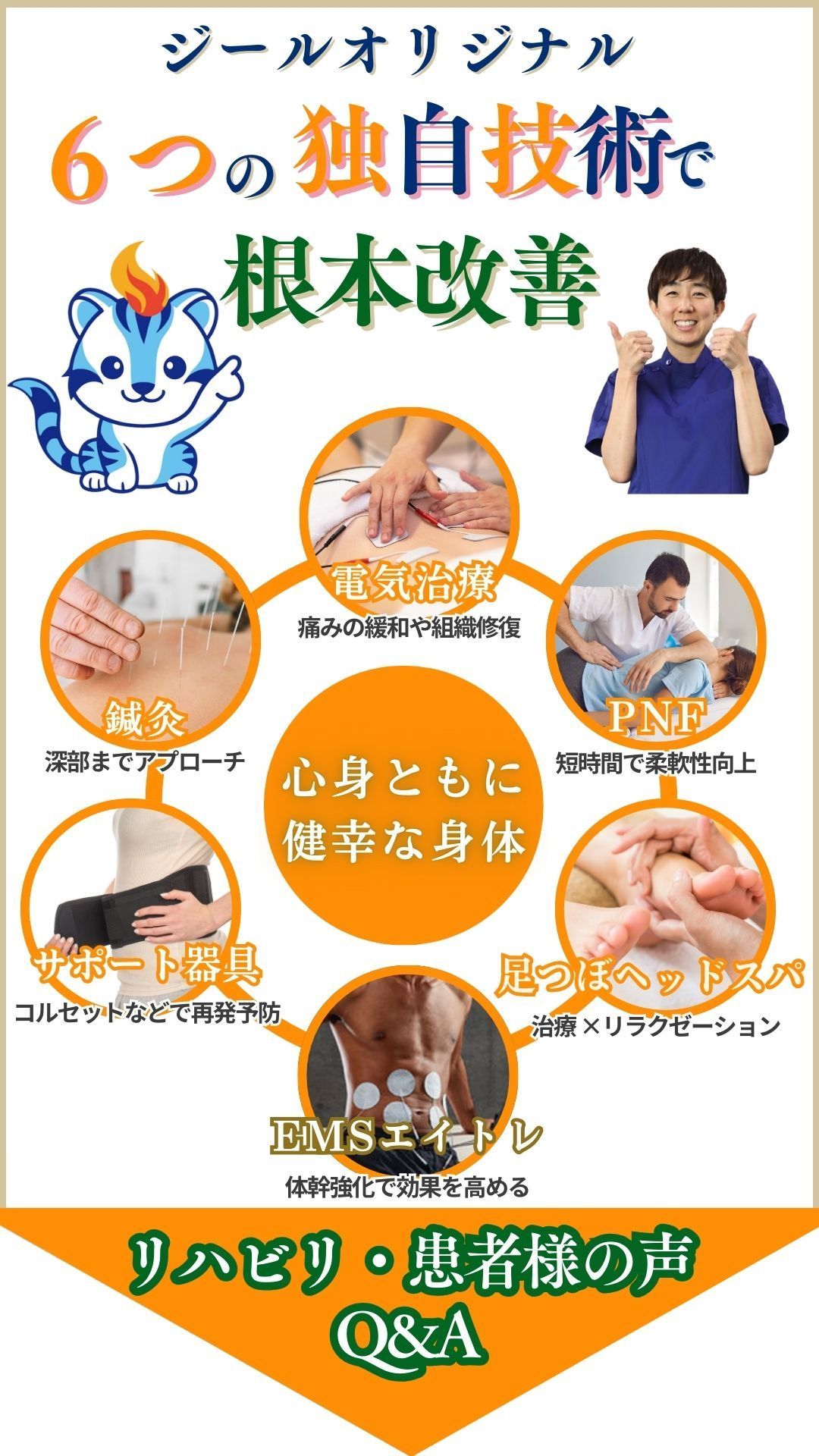

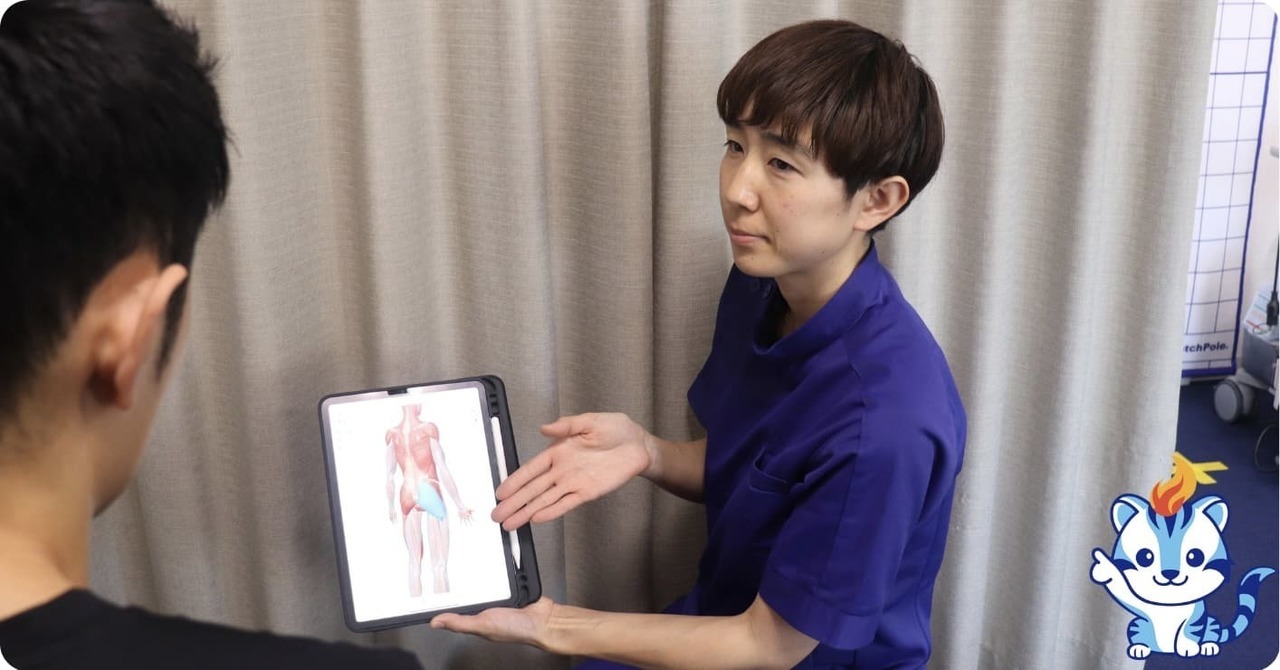

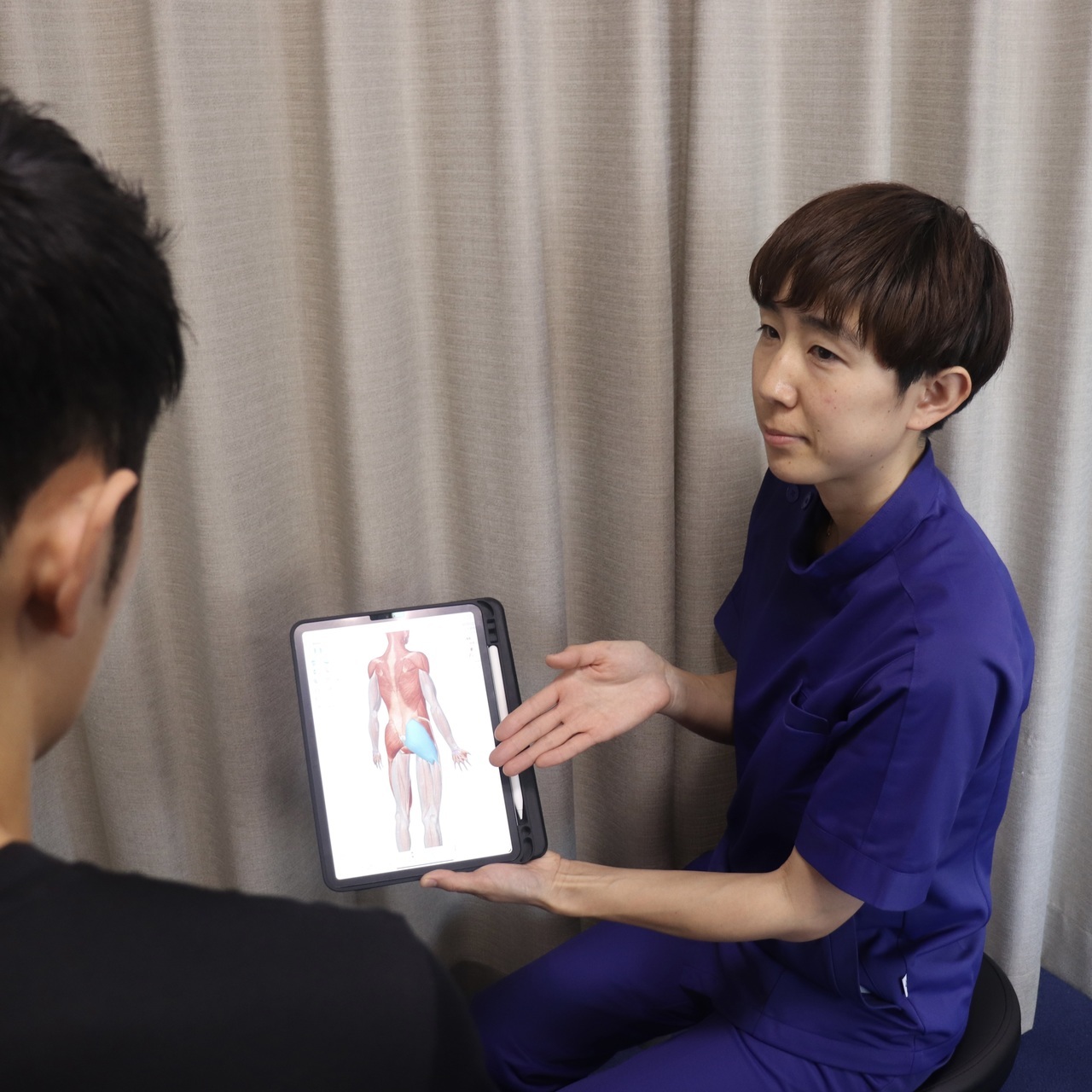

1. 手技療法(マニュアルセラピー)

足の慢性障害の症状を緩和するために、手技療法を用いて関節や筋肉のバランスを整えます。筋肉の硬直や緊張を解消し、血行を促進させることで、足の痛みを軽減します。また、関節可動域を回復させるための調整も行います。

2. 超音波治療

超音波を使った治療は、深部の筋肉や関節まで届く音波を利用して、血流を促進し、組織の回復を助けます。慢性的な炎症や痛みがある部位に対して効果的で、細胞の修復を早め、痛みの緩和を図ります。

3. 電気治療

低周波や中周波の電気刺激を利用して、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。血流を改善し、筋肉の疲労を回復させるとともに、痛みを引き起こしている神経の過剰な反応を抑える効果もあります。

4. 筋膜リリース

足の筋膜や靭帯の緊張を解放し、柔軟性を回復させるための筋膜リリースを行います。これにより、足の可動域が改善され、長時間の立ち仕事や歩行による負担を軽減できます。筋膜リリースは、痛みの発生源となる筋肉や結合組織の凝りをほぐす効果があります。

5. ストレッチと運動療法

足の筋肉や関節を柔軟に保つため、専門的なストレッチやエクササイズを指導します。特に足底筋膜炎やアーチの崩れが原因である場合、筋力を強化し、足のバランスを整えるための運動療法が重要です。

6. 低周波治療(EMS)

足の筋力を高めるために、低周波治療を用いたEMS(電気筋肉刺激)を行います。足の筋肉に電気刺激を与えることで、筋肉の働きを強化し、足のサポート力を高める効果があります。これにより、慢性的な疲労や痛みが軽減されます。

7. 姿勢指導と生活習慣の改善

足の慢性障害は、日常的な姿勢や動作が原因となることがあります。そのため、正しい歩き方や立ち方、座り方の指導を行い、足に負担をかけない生活習慣の改善をサポートします。また、必要に応じて適切な靴の選び方や足に優しい運動方法のアドバイスも行います。

8. 温熱療法

温熱療法は、血行を促進し、筋肉の緊張を緩和するために使用されます。慢性的な痛みやコリがある部位に温熱を加えることで、リラックス効果をもたらし、治療後の回復を早めます。

歩き方や姿勢が原因だった

痛みが無くなりましたが、良く痛くなるので教えてもらったことを意識しながら直して行こうと思う次第です。

歩き方が改善されその場で変化でた

足の慢性障害を予防する方法はありますか?

適切な靴を選ぶこと、足に負担をかけすぎないようにすること、運動を定期的に行い筋力を維持すること、姿勢に気をつけることが重要です。

足の慢性障害は放置しても治りますか?

足の慢性障害を放置すると、症状が悪化し、長期的な痛みや可動域の制限、転倒のリスクが高まる可能性があります。

足の慢性障害を治すにはどれくらいの期間がかかりますか?

軽度の場合は数週間、重度の場合は数ヶ月かかることもあります。

足の慢性障害は再発しますか?

過度な運動や無理な体勢を続けると再発することもありますので、予防のために定期的なケアや生活習慣の見直しが必要です。

足の慢性障害にはどんな予防運動が有効ですか?

足のストレッチや足の筋力を高めるエクササイズが効果的です。特に、足首やふくらはぎの筋肉をほぐすことが、慢性障害の予防につながります。

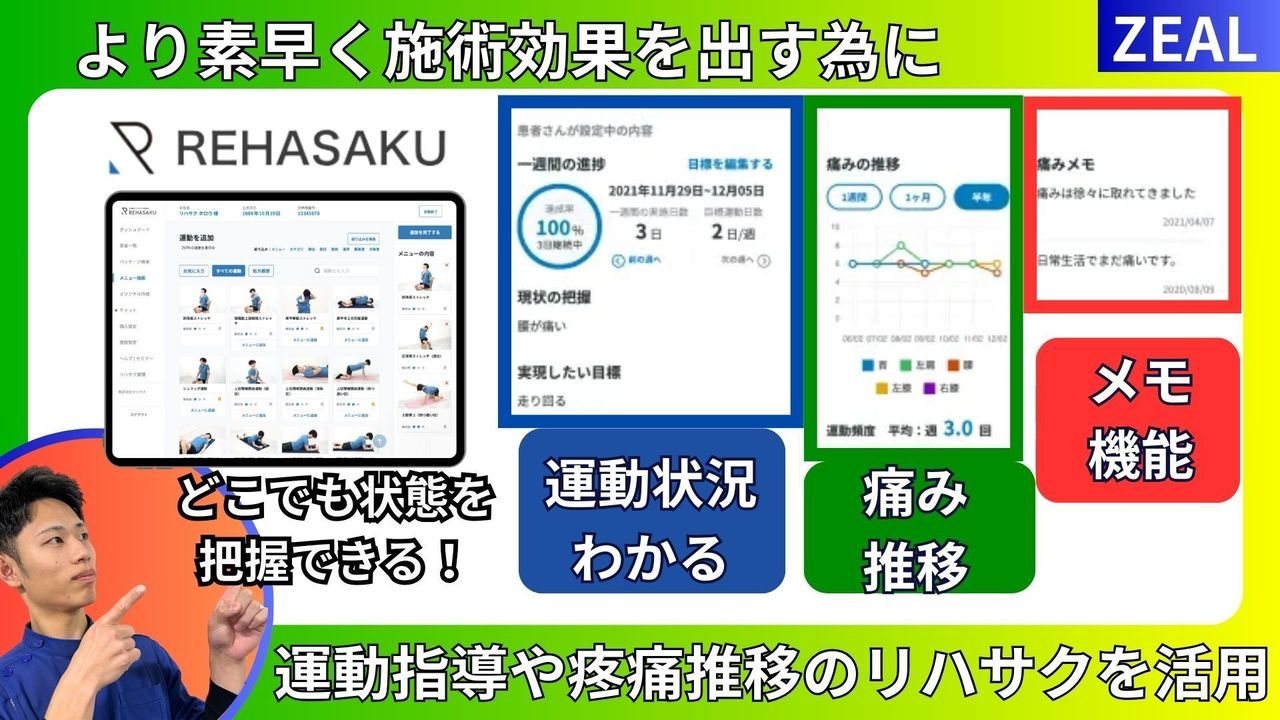

ジール整骨院玉野院では、患者様一人ひとりに合わせた『最良の治療』を提供し、痛みのない健幸な体づくりを目指しております。痛みの根本原因を正確に特定する診断力を用いて施術を進めます。最終的には再発しない身体を手にすることが重要です。そのため当院で検査力の精度を日々高めています。全身の筋力や骨格のバランスを見直し、原因に対して効果的なアプローチをしています。

「他の治療で満足できなかった」「深刻な体の問題を解決したい」とお考えの方は、ぜひジール整骨院玉野院にお任せください。チーム全体で患者様の健幸を支え、問題解決に取り組んでいます。

玉野市ジール鍼灸整骨院|整体院

住所

〒706-0001 岡山県玉野市田井

3丁目1188-1

アクセス

備前田井駅から徒歩15分

わたなべ生鮮館田井店の敷地内駐車場多数

営業時間

平日 9:30~19:00

土祝 9:30~18:00

定休日

水曜・日曜