坐骨神経痛|玉野市ジール鍼灸整骨院

守山先生(外科医)

岡山県内勤務医

私も実際に施術を受けて、長年悩んでいた腰の痛みがスッと楽になり驚きました!そのうえ、再発を防ぐためのセルフケア方法やストレッチも丁寧に教えてもらえるので、とても心強い場所です。

清水先生(歯科医)

グランデンタルクリニック院長

丁寧な評価をもとに身体全体のゆがみを整えてくれるので、治療効果も高く安心して任せられる整骨院です。

大村先生(歯科医)

マーメイド歯科クリニック院長

いつも寄り添った対応で、スタッフの方も話しやすく居心地の良い雰囲気の中でリラックスして通えます!

星島先生(ジム経営)

ステラ代表取締役

不調の本当の原因をしっかり見つけ出し、痛みの軽減だけでなく動きやすさも引き出してくれる整骨院です。

岡山県玉野市で、坐骨神経痛にお悩みの方へ。

坐骨神経痛とは、腰からお尻、太もも、膝、さらには足にかけての痛みやしびれを伴う症状です。特に座っている時や立ち上がるとき、歩く時に痛みを感じやすく、長時間同じ姿勢を取ると痛みが強くなることがあります。これは、坐骨神経が圧迫されたり、炎症を起こしたりすることによって発症します。腰椎のヘルニアや脊柱管狭窄症などが原因となることが多く、また日常生活で姿勢が悪かったり、体重が過剰だったりすることで症状が悪化することもあります。

本記事では、坐骨神経痛に関する詳細な情報をお届けします。具体的には、症状や原因、簡単なセルフチェック方法、効果的な治療法、そしてよく寄せられる質問について詳しく解説していきます。

玉野市 坐骨神経痛

- 坐骨神経痛の症状

腰から下肢に痺れが出現 - 坐骨神経痛の原因

坐骨神経への刺激 - ジール整骨院玉野院での治療

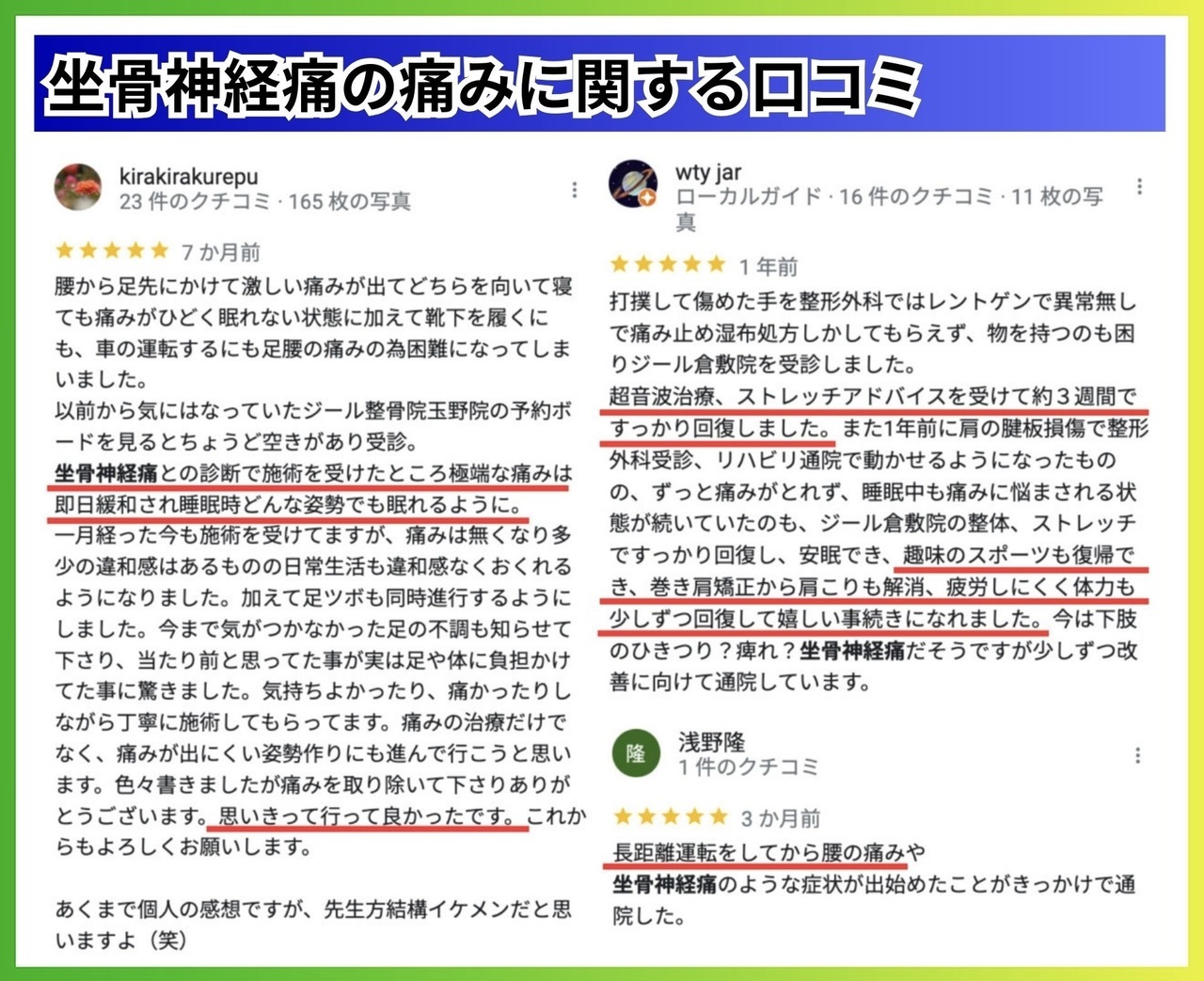

手技療法・姿勢矯正 - 坐骨神経痛に対する口コミ

実際のお喜びの声 - よくある質問Q&A

予防は?悪化する? - 坐骨神経痛のアフターフォロー

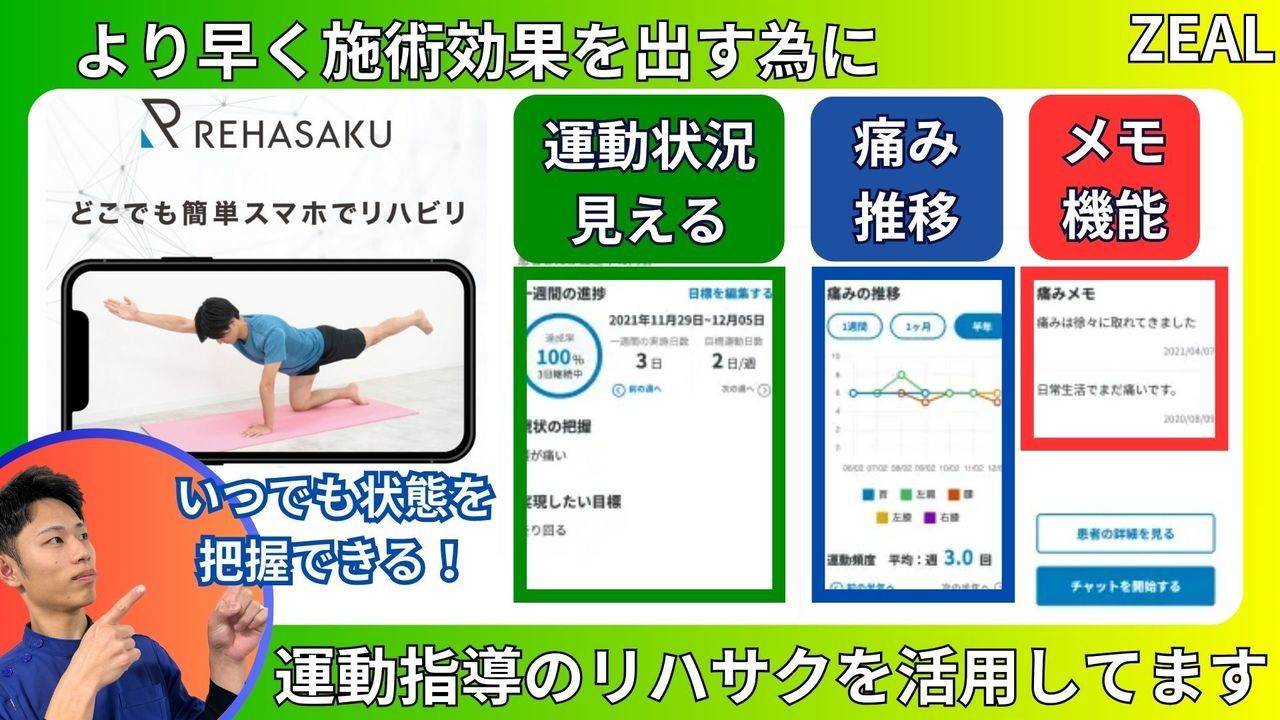

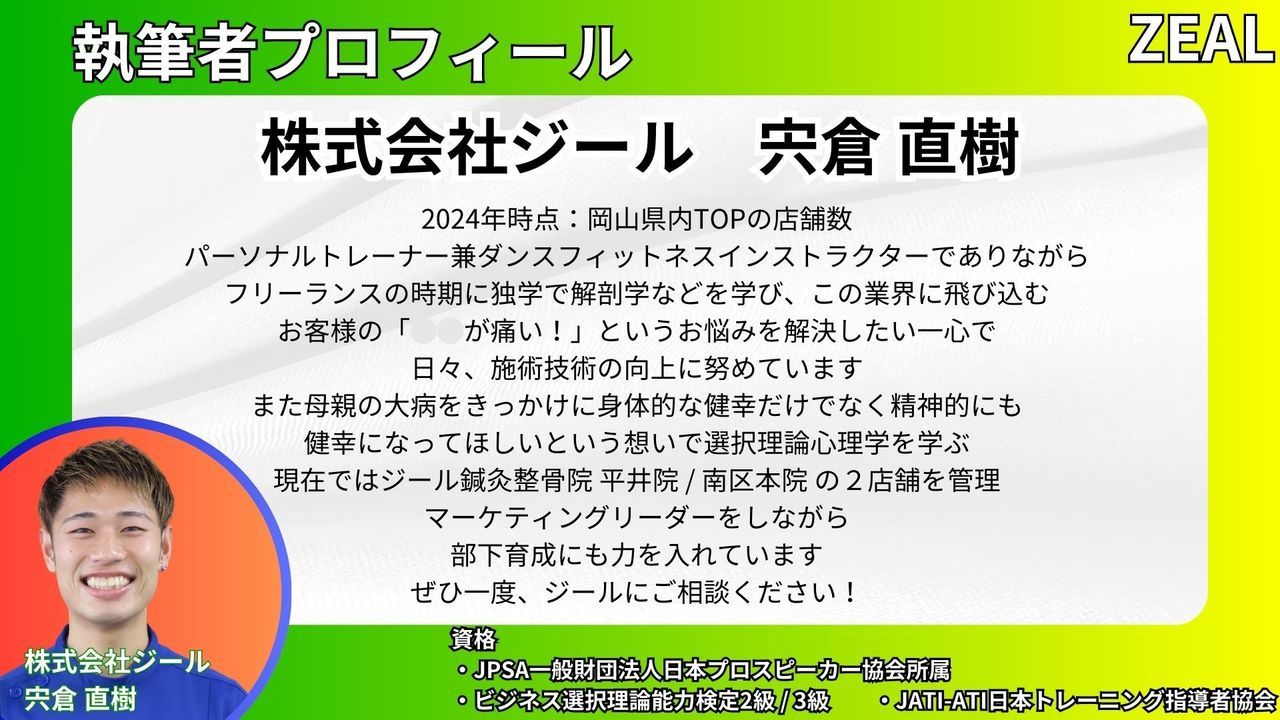

リハサク - 執筆者:株式会社ジール宍倉直樹

坐骨神経痛は、坐骨神経(体内で最も太く長い神経)の圧迫や刺激によって引き起こされる痛みです。この神経は腰から足先にかけて走っており、そのため痛みやしびれが腰、臀部、太もも、ふくらはぎ、さらには足先にまで広がることがあります。主な症状としては以下の通りです。

1. 腰や臀部から足にかけての痛み

痛みの特徴は鋭く、刺すような痛みや焼けるような痛みとして感じられることがあります。痛みは一方向に広がり、特に片足に強く現れる

ことが多いです。痛みの始まりは腰や臀部からで、そこから太もも、膝、ふくらはぎ、足先にまで広がります。

2. しびれ

足や足先にしびれや感覚の鈍さを感じることがあります。しびれは特に足の外側や裏側に現れやすいです。長時間立っているとしびれが強くなる場合があります。

3. 足の筋力低下

坐骨神経が圧迫されることで、足の筋肉に力が入らず、歩行に支障が出ることがあります。特に、足を引きずるような歩き方

になることがあります。足を上げる、つま先を上に向ける、階段を上るなど、特定の動作で筋力低下を感じることがあります。

4. 腰や足を動かすと痛みが増す

痛みは動作や姿勢の変更で悪化することがあります。例えば、前かがみになる、立ち上がる、座る、歩くといった動作で痛みが増す

ことが多いです。座っている状態や寝ている時には痛みが和らぐことが多いですが、動き始めや長時間同じ姿勢でいると痛みがひどくなることがあります。

5. 歩行困難や足の動きの制限

坐骨神経痛がひどくなると、歩くのが難しくなる場合があります。足に力が入らない、足を引きずる感じになることがあります。特に長時間歩いていると、足が重く感じたり、ふくらはぎに強い痛みやけいれんが起こることもあります。

6. 座ると痛みが強くなる

坐骨神経痛では、座っている時間が長いと痛みが増すことが多いです。これは圧迫された神経が圧力を受け続けることで、痛みやしびれが強くなるからです。

7. 反射の異常

神経の圧迫により、足の反射(例えば、膝を叩いて反応を見た時の動き)が鈍くなることがあります。これは神経が正常に機能していないサインの一つです。

その他の特徴的な症状

座っていると痛みが和らぐ場合と立ち上がると痛みが強くなる場合があります。動作によって圧迫される神経の状態が変化するため、日常生活に大きな影響を与えます。

長期的な坐骨神経痛は、寝不足や精神的なストレスを引き起こすこともあります。痛みが続くとで心身の状態が悪化する場合があります。

坐骨神経痛は、坐骨神経が何らかの理由で圧迫や刺激を受けることで発生します。その原因としては、主に以下のものがあります。

1. 椎間板ヘルニア

最も一般的な原因のひとつです。椎間板が劣化したり、外部からの圧力で椎間板が飛び出してしまうことで、その中の髄核(じゅうかく)が神経を圧迫します。これにより、坐骨神経が刺激され、痛みやしびれが生じます。

特に腰部のL4-L5またはL5-S1の部分でヘルニアが発生しやすいです。

2. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

脊柱管が狭くなることで、神経が圧迫されて痛みが引き起こされる状態です。加齢に伴う変形や骨の変化によって、脊柱管が狭くなり、神経根が圧迫されることがあります。

脊柱管狭窄症は、特に60歳以上の高齢者に多く見られます。

3. 腰椎すべり症(ようついすべりしょう)

腰椎すべり症は、腰椎の一部が前後にずれることで、神経を圧迫する状態です。これが坐骨神経に影響を与え、痛みやしびれが生じることがあります。

L4-L5やL5-S1の部位に多く見られ、加齢や過度の負荷が原因となることがあります。

4. 筋肉の緊張や筋肉の痙攣

坐骨神経痛の原因として、筋肉の過度な緊張や筋肉の痙攣も関与します。特に、臀部の筋肉(例えば梨状筋)が硬くなり、坐骨神経を圧迫することがあります。

梨状筋症候群(りじょうきんしょうこうぐん)という状態で、梨状筋が坐骨神経を圧迫して痛みが引き起こされます。

5. 骨棘(こつきょく)や変形性関節症

骨棘とは、関節の周りにできる骨の突起のことです。これが神経を圧迫することで痛みを引き起こすことがあります。

また、変形性関節症(関節の摩耗や変形)によって、神経根が圧迫されることも原因のひとつです。

6. 外傷や事故による損傷

事故や外傷(例えば、交通事故やスポーツでの怪我など)によって、腰や骨盤にダメージが加わると、神経に圧力がかかることがあります。このような外的な損傷によって神経痛が引き起こされる場合もあります。

7. 感染症や腫瘍

感染症や腫瘍が腰椎や脊髄に影響を与えることがあります。これにより、神経が圧迫されて痛みやしびれが生じる場合があります。例えば、脊髄腫瘍や椎間板感染症が坐骨神経痛を引き起こす原因になることも稀にあります。

8. 妊娠

妊娠中は、体重の増加やホルモンの影響で骨盤や腰椎に負担がかかりやすく、神経が圧迫されることがあります。特に妊娠後期には、子宮が神経に圧力をかけ、坐骨神経痛が起こることがあります。

9. 肥満

過体重や肥満も坐骨神経痛のリスク因子とされています。体重が増えると、腰部や臀部に負担がかかり、神経に圧力がかかりやすくなります。

10. 不良姿勢や長時間の座りっぱなし

長時間同じ姿勢(例えば、座りっぱなしや前かがみの姿勢)を続けることが、神経に圧力をかけ、坐骨神経痛を引き起こすことがあります。特に、パソコン作業や運転などで長時間座っていると、腰椎や臀部に負担がかかりやすいです。

1. 手技療法(マニュアルセラピー)

筋肉の緊張を緩める: 坐骨神経痛の原因として筋肉のこりや緊張が関与する場合があります。整骨院では、手技を使って筋肉の硬直や緊張をほぐし、血流を改善させます。例えば、指圧やマッサージ、ストレッチを行い、痛みの原因となっている筋肉の柔軟性を取り戻します。

関節の調整: 腰椎や骨盤、股関節などの関節のズレや歪みが坐骨神経に影響を与えることがあります。整骨院では、関節の調整を行い、骨盤矯正や背骨のアライメントを整えることによって、神経の圧迫を減らし、痛みを軽減させます。

2. 姿勢矯正

長時間の不良姿勢や、日常的な動作が坐骨神経に負担をかけることがあります。整骨院では、患者さんの姿勢をチェックし、正しい姿勢を保つためのアドバイスを行います。

特に、骨盤の矯正や背骨のアライメント調整を行うことで、神経への圧迫を減らし、再発防止にも繋がります。

3. 温熱療法・冷却療法

温熱療法: 筋肉の緊張をほぐすために、患部を温めることがあります。温めることで血行が促進され、痛みを和らげる効果があります。特に慢性的な筋肉のこりが原因の痛みに効果的です。

冷却療法: 急性の痛みや炎症が強い場合には、冷却療法を行います。アイスパックなどで冷やすことで、炎症を抑え、痛みを軽減させます。急性期の炎症がある場合には、冷やすことが非常に有効です。

4. 電気療法(電気刺激療法)

低周波治療器や高周波治療器を使用し、神経や筋肉に電気的な刺激を与えて、痛みを緩和させます。これにより、筋肉のこりがほぐれたり、神経の過敏性が減少したりする効果があります。

低周波治療では、筋肉をリラックスさせ、高周波治療では、深部までアプローチすることで、血流の改善や神経の回復を促進します。

5. トリガーポイント療法

坐骨神経痛は、トリガーポイント(筋肉のこりや痛みの発生源)から引き起こされることがあります。整骨院では、トリガーポイントを特定して、そこに圧力をかけることで、痛みを和らげます。

特に梨状筋(臀部の筋肉)が原因で神経を圧迫している場合、トリガーポイント療法が効果的です。

6. リハビリテーション(運動療法)

筋力強化とストレッチを行うことで、痛みの予防や再発を防ぐことができます。特に腰回りや臀部、下肢の筋肉を強化することで、神経への負担を軽減し、痛みが改善されます。

リハビリテーションプログラムでは、患者さんの症状に合わせた運動やストレッチを指導し、筋力強化と柔軟性の向上を目指します。

7. 骨盤矯正・姿勢改善

骨盤の歪みや不整合が坐骨神経痛を引き起こす場合があります。ジール整骨院では、骨盤矯正を行い、骨盤の歪みを正すことで、坐骨神経への圧迫を減らすことができます。

姿勢を改善することで、日常生活で神経にかかる負担を減らすことができ、再発を予防するために重要です。

8. 生活指導

整骨院では、患者さんの日常生活での姿勢や動作の改善に関するアドバイスも行います。例えば、座り方、立ち上がり方、物を持ち上げる方法などを正しく指導することで、日常的に坐骨神経にかかる負担を軽減します。

今まで気付かなかった足の不調も知れた

ストレッチ後は背が伸びた気がする

生活習慣を改めるいい機会になった

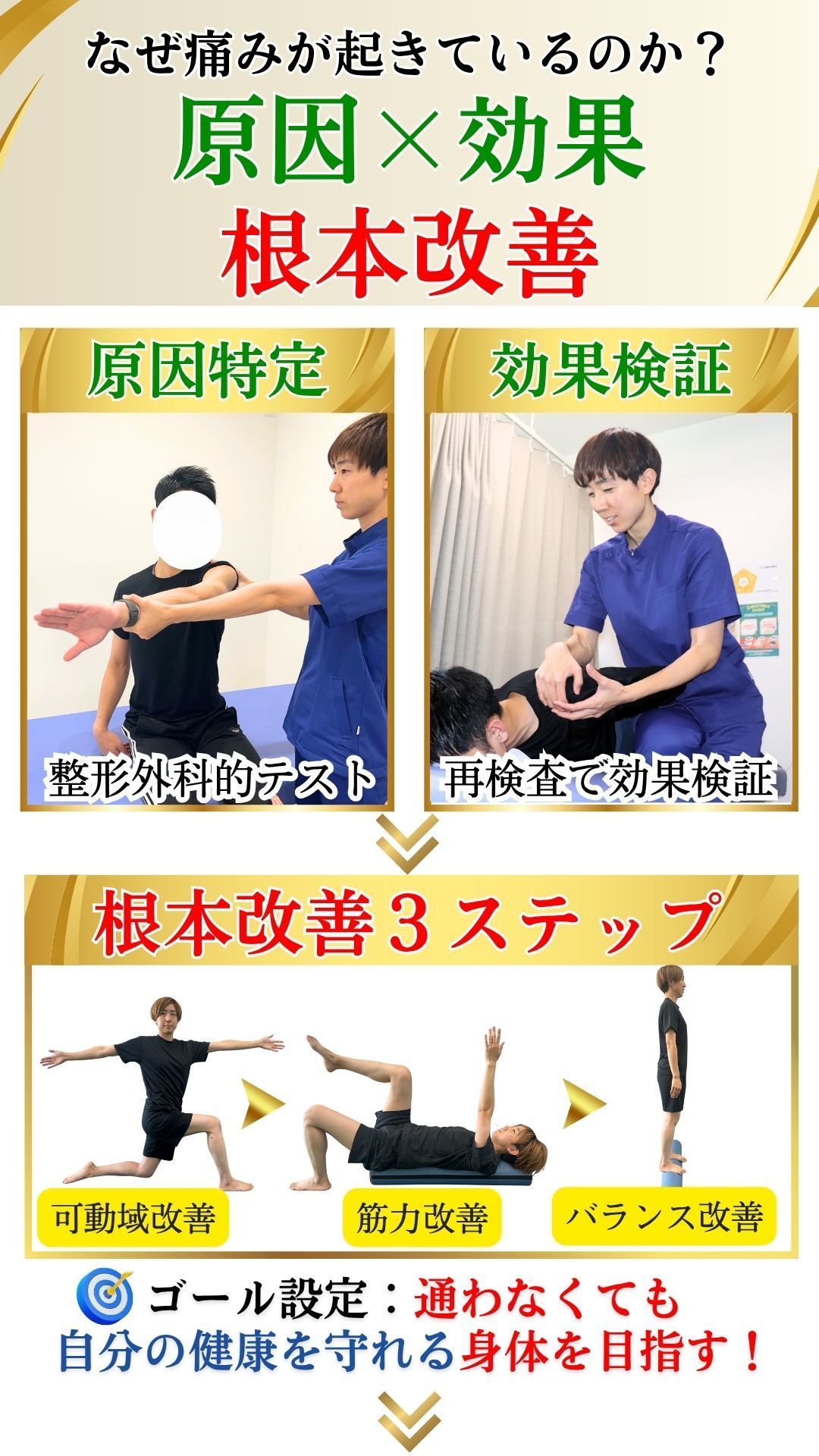

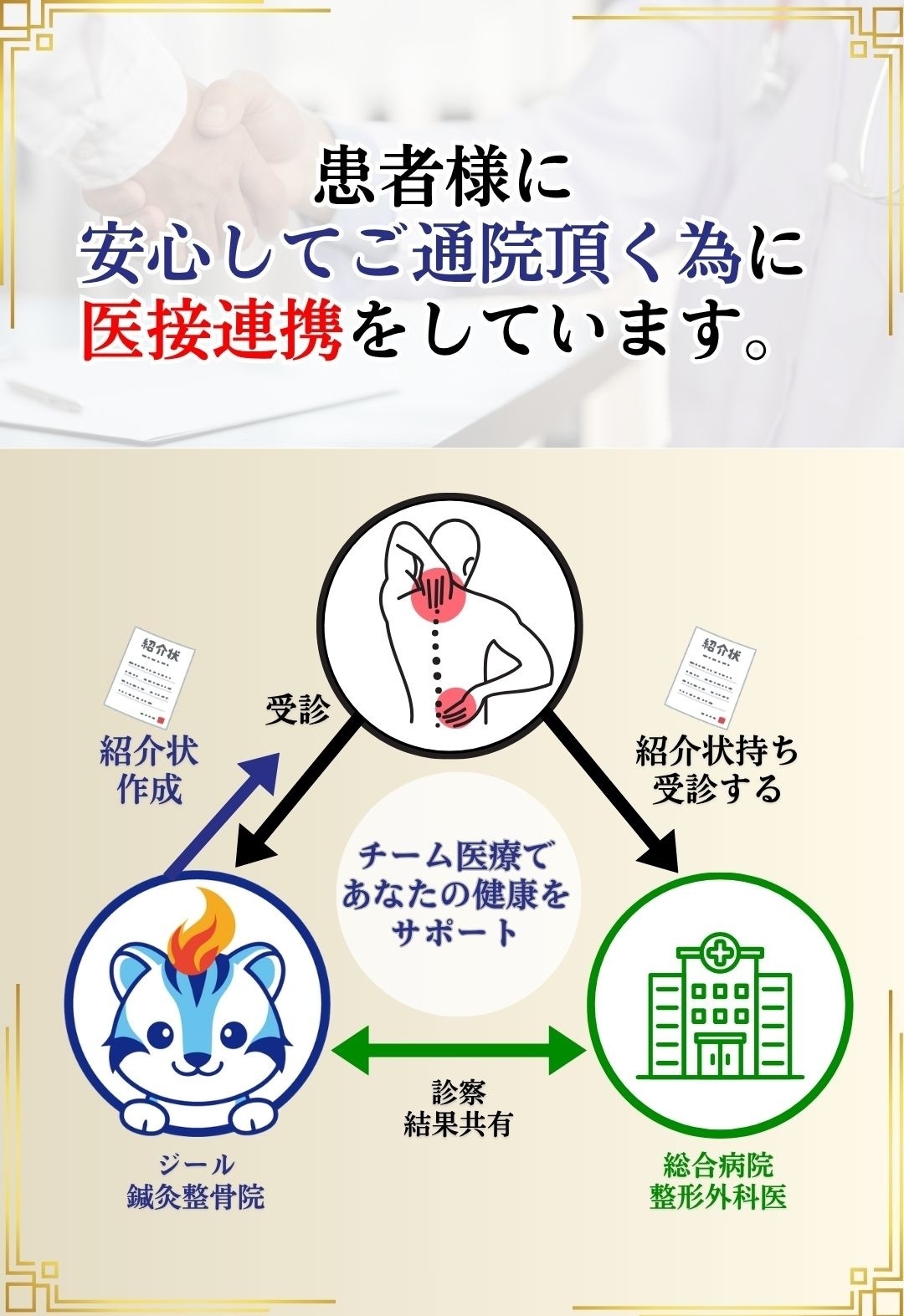

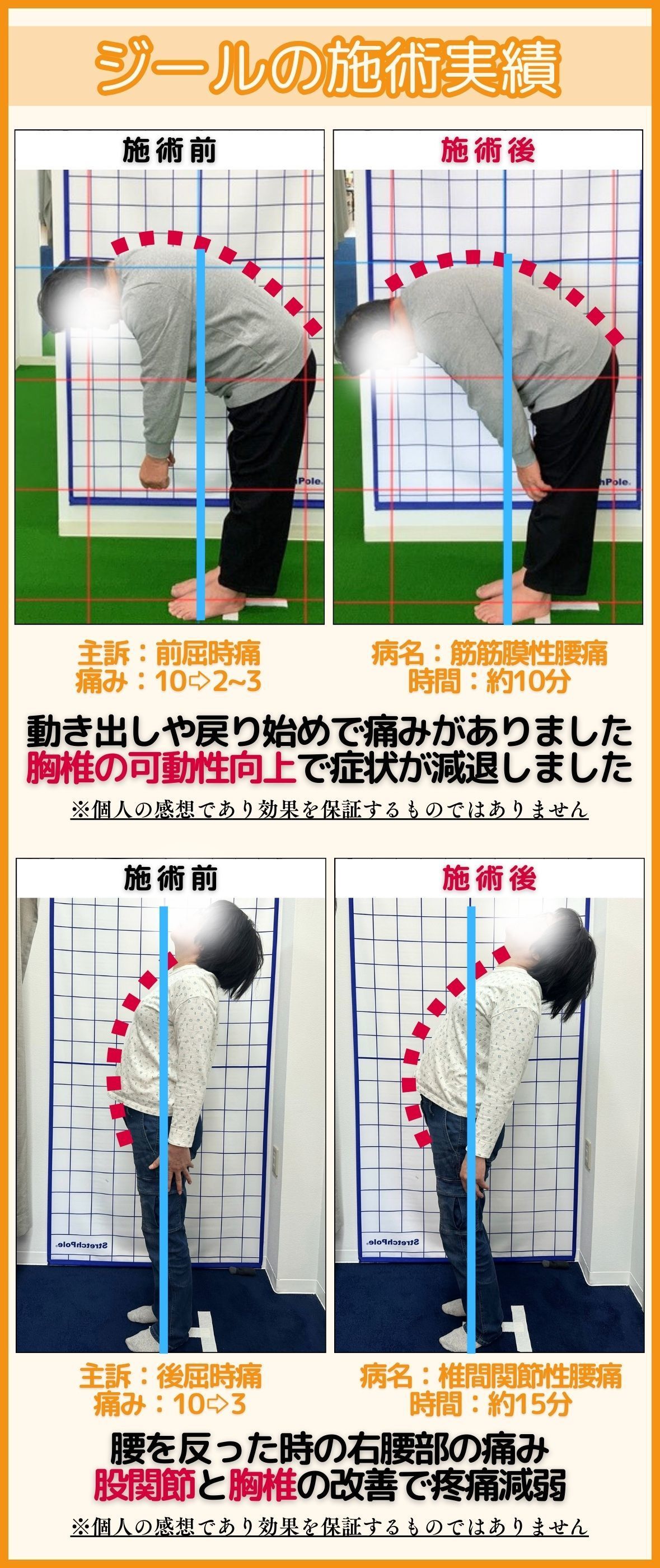

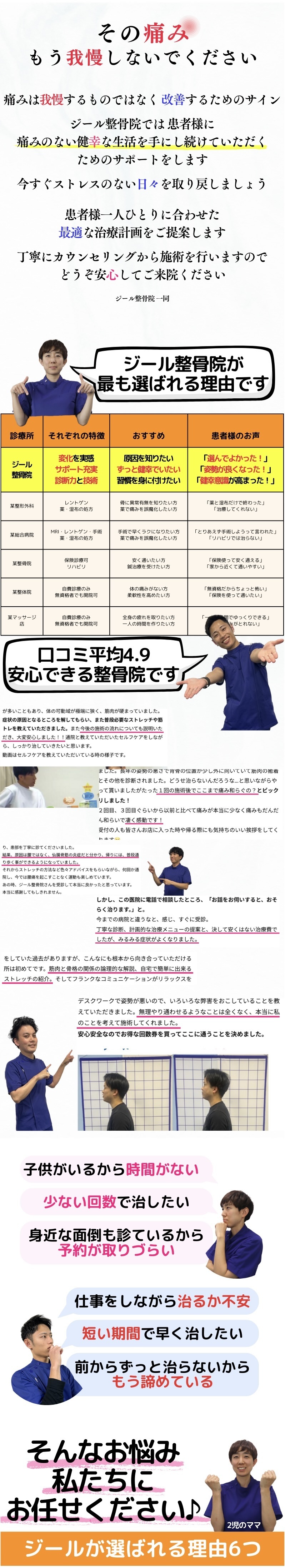

ジール整骨院玉野院では、患者様一人ひとりに合わせた『最良の治療』を提供し、痛みのない健幸な体づくりを目指しております。痛みの根本原因を正確に特定する診断力を用いて施術を進めます。最終的には再発しない身体を手にすることが重要です。そのため当院で検査力の精度を日々高めています。全身の筋力や骨格のバランスを見直し、原因に対して効果的なアプローチをしています。

「他の治療で満足できなかった」「深刻な体の問題を解決したい」とお考えの方は、ぜひジール整骨院玉野院にお任せください。チーム全体で患者様の健幸を支え、問題解決に取り組んでいます。

玉野市ジール鍼灸整骨院|整体院

住所

〒706-0001 岡山県玉野市田井

3丁目1188-1

アクセス

備前田井駅から徒歩15分

わたなべ生鮮館田井店の敷地内駐車場多数

営業時間

平日 9:30~19:00

土祝 9:30~18:00

定休日

水曜・日曜