痛風|玉野市ジール鍼灸整骨院

岡山県玉野市で痛風にお悩みの方へ

痛風は、血液中の尿酸値が高くなり、尿酸結晶が関節に沈着することで発症する病気です。特に、足の親指や足首、膝などの関節に激しい痛みが生じることが特徴です。尿酸値が高いと、これらの結晶が関節に集まり、炎症を引き起こし、強い痛みや腫れが生じます。痛風の症状としては、突然の激しい痛みや関節の赤み、腫れが見られ、夜間に症状が悪化することがよくあります。痛みがひどくなると、歩行が難しくなったり、動くことが辛くなることがあります。痛風は、食生活や飲酒、肥満、遺伝的な要因が影響する場合が多く、特に高プリン体食品を多く摂取することが原因となります。また、腎機能の低下や高血圧も尿酸値に影響を与えることがあります。

本記事では、痛風にお困りの方に向けて、症状の詳細や原因、診断方法、そして適切な治療法について、よくある質問とともに分かりやすくご説明いたします。

医師の推薦

味村先生

(西阿知クオーツ歯科)

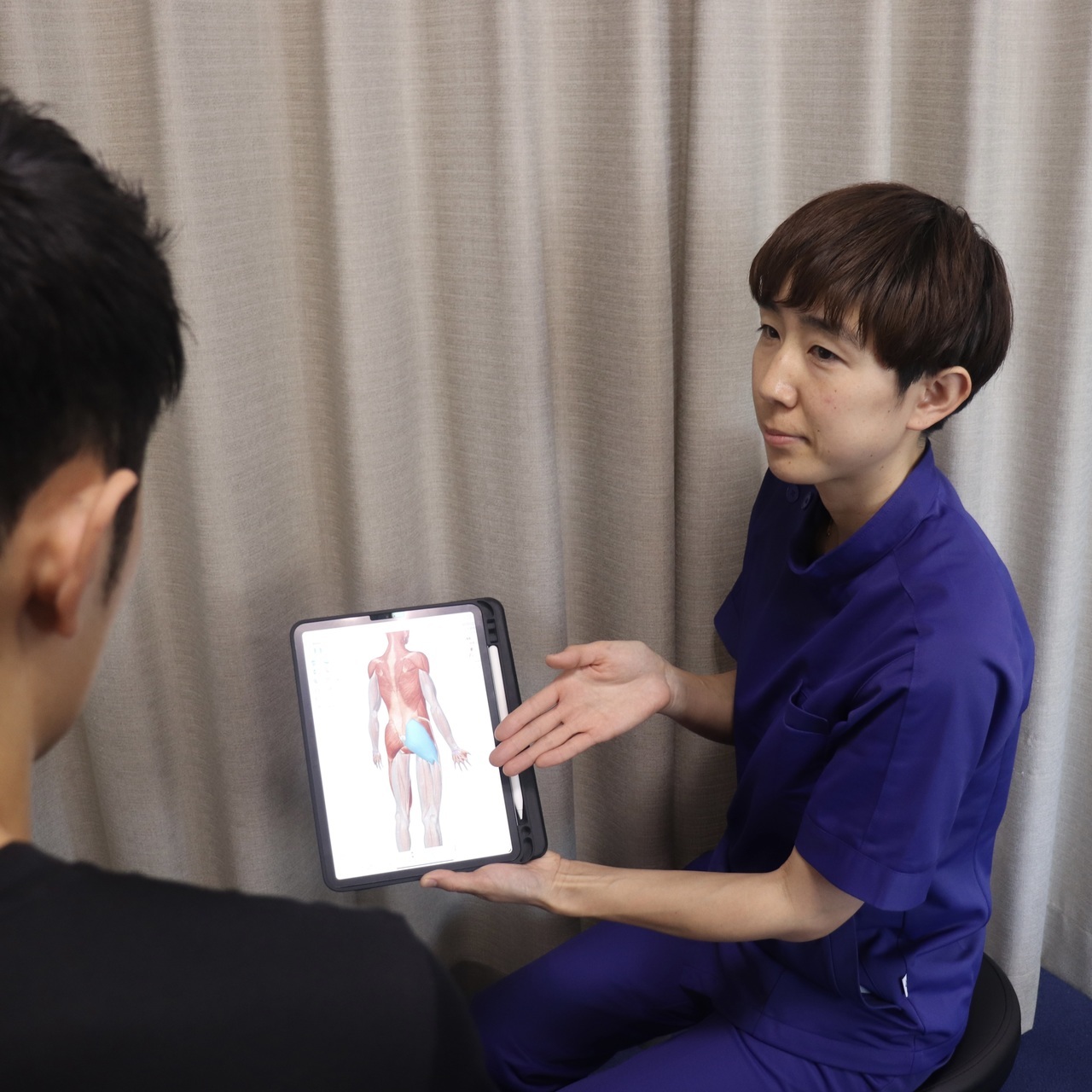

毎日の顕微鏡を使った診療では、ピントを合わせるために右足でペダルを操作する必要がありましたが、負担が蓄積し、ついには30分歩くのもつらい状態が2か月も続いていました。以前通っていた他の治療院では、治るかどうかも分からないまま施術され、質問しても明確な説明がなく、不安なまま改善も見られませんでした。こちらでは初回から痛みの原因や回復までのプロセスをわかりやすく説明してくださり、安心して施術を受けられました。2週間しっかり通院した結果、今では1時間歩いても全く支障がなくなりました。現在は再発防止のため定期的にケアをお願いしています。あのまま歩けなくなっていたかもしれないことを思うと、本当にこちらに出会えて良かったと心から思います。今後ともよろしくお願いいたします。

痛風は、尿酸が体内で過剰に生成され、関節に尿酸結晶が沈着することによって引き起こされます。これにより、激しい炎症反応が生じ、以下のような特徴的な症状が現れます。

1突然の激しい関節痛

痛風の最も典型的な症状は、突然の激しい関節痛です。特に足の親指の付け根に強い痛みが生じることが多いですが、足首、膝、手首、指などの関節にも発症することがあります。痛みは数時間から数日間続くことがあり、最も強い痛みは発症から数時間後にピークに達することが多いです。

2関節の腫れ

痛風が発症した関節は、炎症により腫れます。関節部分が膨れ上がり、触れると熱を感じることがあります。腫れがひどくなると、関節が硬直し、動かすのが難しくなることがあります。

3発赤(赤み)

痛風による炎症が進行すると、痛みを伴った関節が赤くなることがあります。皮膚が赤く、温かく感じることが多く、これは尿酸結晶が関節に沈着することによって引き起こされる反応です。

4熱感と発熱

炎症が広がると、関節の周囲が熱を帯び、体温が上昇することがあります。場合によっては、軽度の発熱が起こることもあります。

5夜間の痛みが強くなる

痛風は、夜間に症状が悪化しやすい特徴があります。夜に寝ている間、体がリラックスすることで血流が遅くなり、尿酸結晶が沈着しやすくなるため、痛みが強くなることが多いです。

6発作の繰り返し

痛風は、単発的な痛みではなく、何度も繰り返し発作が起こることが特徴です。発作の間隔が短くなることがあり、放置しておくと発作が頻繁に起こるようになります。

7足の親指以外にも症状が現れる

足の親指に痛みが現れることが最も多いですが、痛風は他の関節にも影響を与えます。足首、膝、手指、肘などにも痛みや腫れが現れることがあります。

8関節の可動域の制限

激しい痛みや腫れにより、関節を動かすことができなくなり、関節の可動域が制限されることがあります。特に歩行や動作時に影響を及ぼし、生活に支障が出ることもあります。

9慢性的な関節障害

痛風を放置し、繰り返し発作が起こると、関節に尿酸結晶が蓄積され、慢性的な関節障害(痛風性関節炎)を引き起こすことがあります。これにより、関節の変形や障害が進行し、治療が遅れると回復が難しくなることもあります。

痛風は、尿酸という物質が体内で過剰に生成され、その尿酸が結晶化して関節に沈着することによって発症します。尿酸は、食品中のプリン体が分解されることで生成される物質ですが、以下の要因が痛風の発症に関係しています。

1尿酸値の上昇(高尿酸血症)

痛風の最大の原因は血液中の尿酸濃度が高くなることです。通常、尿酸は腎臓を通じて尿として排泄されますが、尿酸の生成が過剰であったり、腎臓の働きが悪い場合には、血液中に尿酸が溜まりやすくなります。この状態を「高尿酸血症」と呼びます。

2プリン体を多く含む食品の摂取

プリン体は体内で尿酸に変わります。特にプリン体を多く含む食品(肉類、魚介類、内臓類、アルコールなど)を過剰に摂取すると、尿酸が過剰に生成されやすくなります。これにより尿酸値が上昇し、痛風発作を引き起こすリスクが高まります。

3アルコールの摂取

アルコール、特にビールや酒類は尿酸値を上昇させる原因となります。アルコールを摂取すると、尿酸の排泄が減少するだけでなく、アルコールそのものが体内でプリン体に変わり、尿酸の過剰生成を促進することもあります。特に大量に飲酒した翌日に痛風発作が起こりやすいです。

4肥満

肥満は痛風のリスクを高める要因の一つです。体重が増えることで尿酸の生成が増加し、また、肥満に伴うインスリン抵抗性が尿酸の排泄を妨げるため、尿酸が溜まりやすくなります。特に内臓脂肪が多い場合、痛風のリスクが高まります。

5遺伝的要因

痛風には遺伝的な素因も関与しています。家族に痛風の患者がいる場合、自身が痛風を発症するリスクが高くなります。特に尿酸の排泄に関与する遺伝子に変異があると、尿酸値が上昇しやすくなります。

6腎機能の低下

腎臓が尿酸を適切に排泄できなくなると、血液中に尿酸が溜まりやすくなります。高齢者や慢性腎臓病の患者は、腎機能の低下により痛風の発症リスクが高くなることがあります。

7高血圧(高血圧症)

高血圧は尿酸値を上昇させる一因です。高血圧があると、腎臓の尿酸排泄能力が低下し、血中尿酸濃度が上昇することがあります。また、降圧薬(利尿剤など)の使用が尿酸の蓄積を引き起こす場合もあります。

8糖尿病

糖尿病も痛風を引き起こすリスク要因となります。インスリンの作用が低下することで、尿酸の排泄が減少し、血液中に尿酸が溜まりやすくなります。また、高血糖が続くことで、尿酸の結晶化を促進し、痛風を発症しやすくします。

9薬剤の影響

一部の薬剤も痛風の原因になることがあります。特に利尿剤(高血圧やむくみ治療薬)やアスピリン、免疫抑制薬などは尿酸の排泄を妨げ、尿酸値を上昇させる可能性があります。

10急激な体重減少や食事制限

急激なダイエットや食事制限を行うと、体内で尿酸が一時的に増加することがあります。特に、ファスティングや過度な食事制限を行うと、尿酸が急激に生成されることがあり、これが痛風発作を引き起こすことがあります。

11ストレス

精神的なストレスや体調の不調が原因で、体内での尿酸の生成が増えることがあります。また、ストレスによって免疫系が乱れ、関節での炎症が引き起こされることも痛風発作のきっかけとなります。

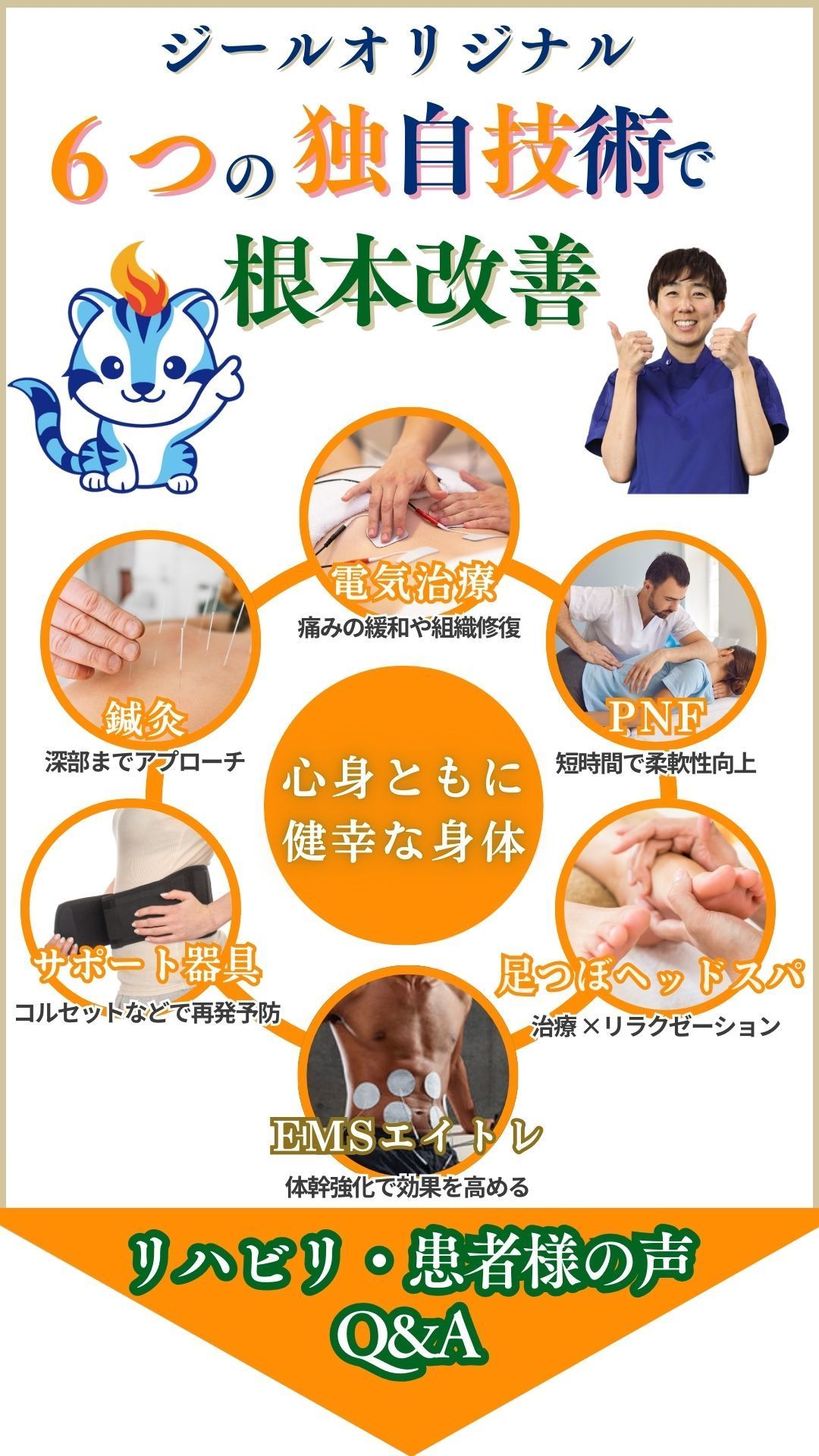

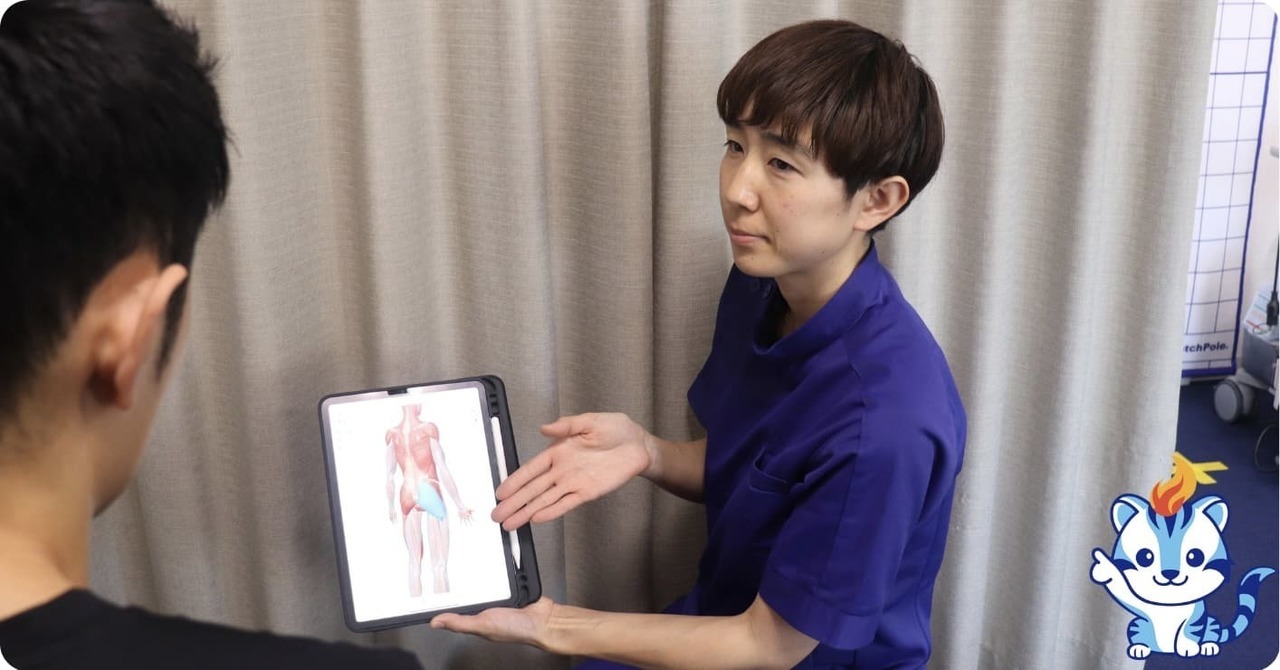

1. 手技療法(マニュアルセラピー)

痛風によって引き起こされた関節のこわばりや痛みを軽減するため、手技療法を用いて筋肉や関節の状態を調整します。これにより、関節の可動域が改善され、痛みが緩和されます。

2. 温熱療法(ヒートパッド・温湿布)

痛風による関節の腫れや痛みがある場合には、温熱療法を使用して血行を促進し、筋肉や関節の緊張を和らげます。温めることで痛みが軽減され、回復が早まることがあります。

3. 冷却療法(アイスパック)

痛風の急性発作が起きた際には、冷却療法が効果的です。アイスパックを使用することで、関節の炎症や腫れを抑えることができます。冷却により血管が収縮し、炎症が軽減されます。

4. 電気療法(低周波治療)

低周波治療を使用して、痛みや筋肉の緊張を和らげる施術です。電気的な刺激を与えることで、筋肉がリラックスし、痛みを軽減します。また、血行も促進されるため、回復を早めます。

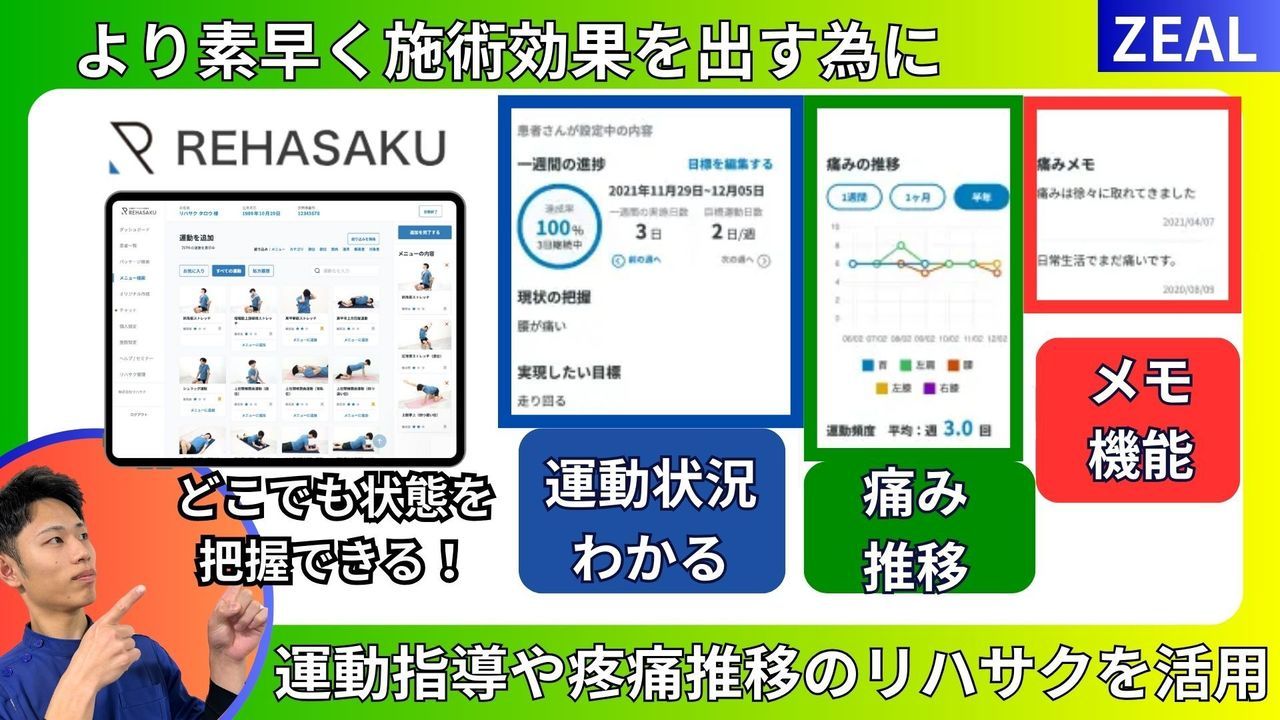

5. 関節を守るための運動指導

痛風の発作が治まった後、関節をサポートするための運動指導を行います。これにより、関節の機能を維持し、再発を予防することができます。負担の少ない範囲でのエクササイズを提案し、関節に優しい動きを身につけていただきます。

6. 生活習慣や姿勢に関するアドバイス

痛風の発作を予防するためには、日々の生活習慣が重要です。ジール整骨院では、食事や日常生活の動作に関してアドバイスを行い、痛風の再発を防ぐための具体的な方法を提案します。姿勢や動作を改善することで、体への負担を軽減し、痛風のリスクを減らします。

長い不調が少しずつ楽になっている

痛風の症状にはどんなものがありますか?

痛風の主な症状は、関節の激しい痛み、腫れ、赤みです。

痛風の発作を予防する方法はありますか?

痛風の予防には、尿酸値を正常に保つことが重要です。プリン体を含む食事の制限、十分な水分摂取、適度な運動、アルコールの制限が予防に効果的です。

どんな人が痛風になりやすいですか?

痛風は、男性や肥満の人、アルコールを多く摂取する人、過剰な肉類や魚介類を食べる人がかかりやすいです。

痛風発作が起きたらどうすればよいですか?

痛風の発作が起きた場合、まずは安静にし、痛みがひどい場合は冷却(アイスパック)や痛み止めを使用します。

痛風は一度発症すると再発しますか?

痛風は再発しやすい病気です。生活習慣の改善が必要です。

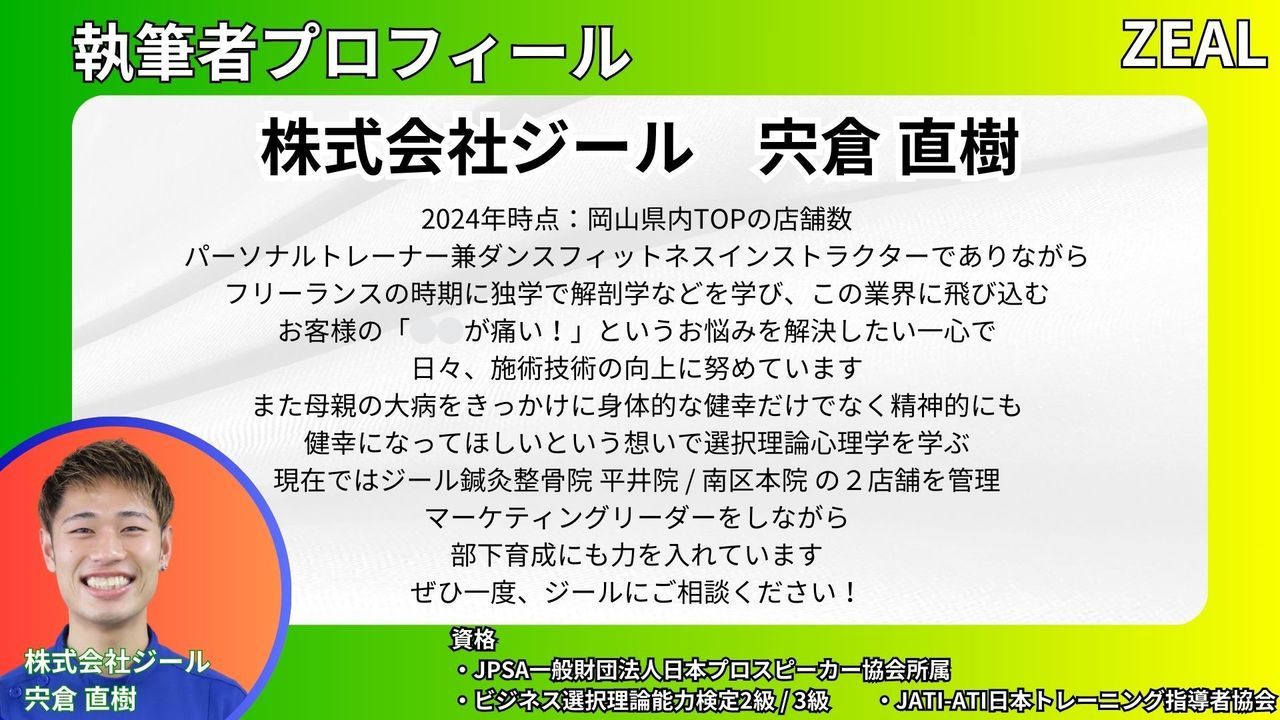

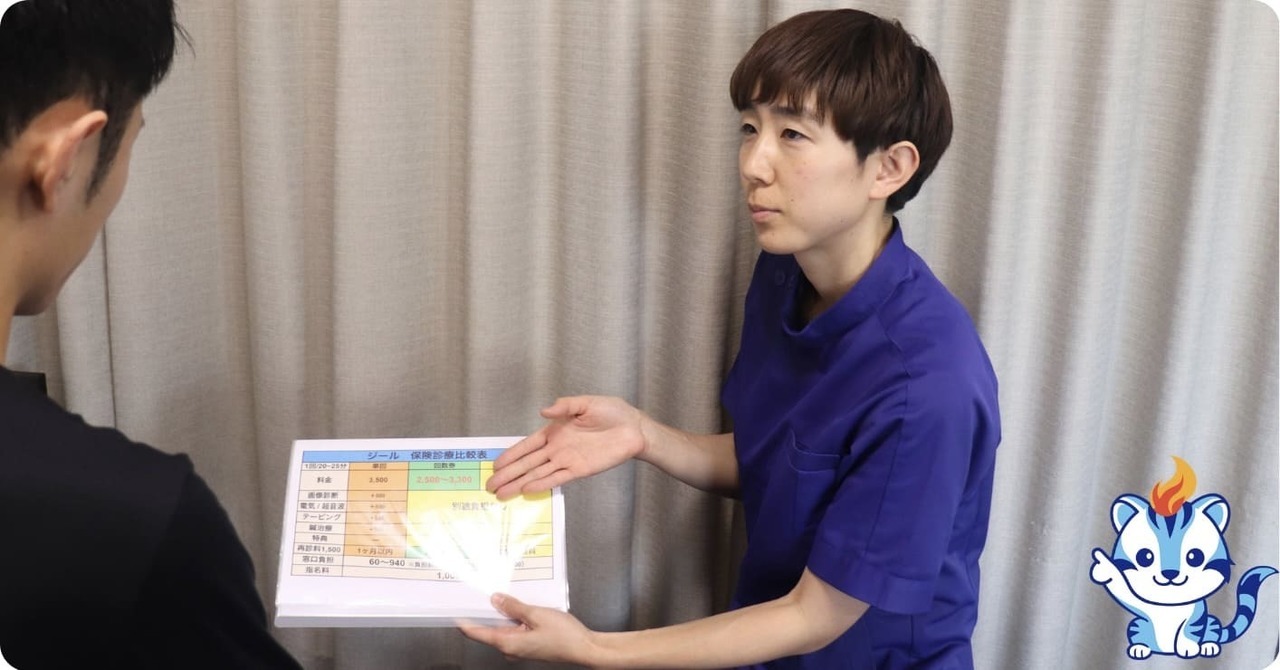

ジール整骨院玉野院では、患者様一人ひとりに合わせた『最良の治療』を提供し、痛みのない健幸な体づくりを目指しております。痛みの根本原因を正確に特定する診断力を用いて施術を進めます。最終的には再発しない身体を手にすることが重要です。そのため当院で検査力の精度を日々高めています。全身の筋力や骨格のバランスを見直し、原因に対して効果的なアプローチをしています。

「他の治療で満足できなかった」「深刻な体の問題を解決したい」とお考えの方は、ぜひジール整骨院玉野院にお任せください。チーム全体で患者様の健幸を支え、問題解決に取り組んでいます。

玉野市ジール鍼灸整骨院|整体院

住所

〒706-0001 岡山県玉野市田井

3丁目1188-1

アクセス

備前田井駅から徒歩15分

わたなべ生鮮館田井店の敷地内駐車場多数

営業時間

平日 9:30~19:00

土祝 9:30~18:00

定休日

水曜・日曜