首の痛み|玉野市ジール鍼灸整骨院

玉野市 首の痛み

- 首の痛みって?

どんな分類があるの? - 首の痛みの原因ってなに?

・筋筋膜性頚部痛

・椎間関節性疼痛

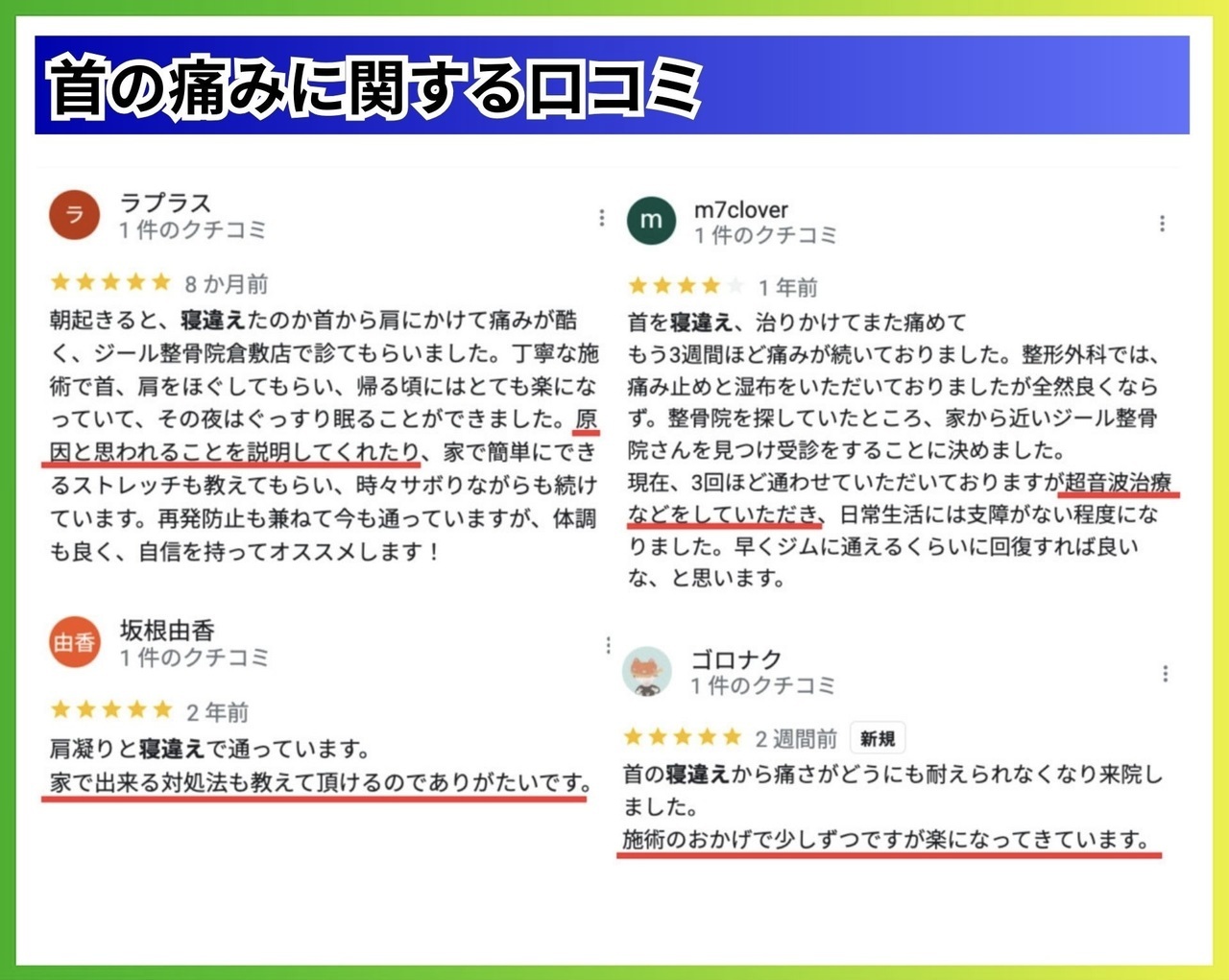

・椎間孔障害 - 首の痛みに対する口コミ

実際のお喜びの声 - よくある質問Q&A

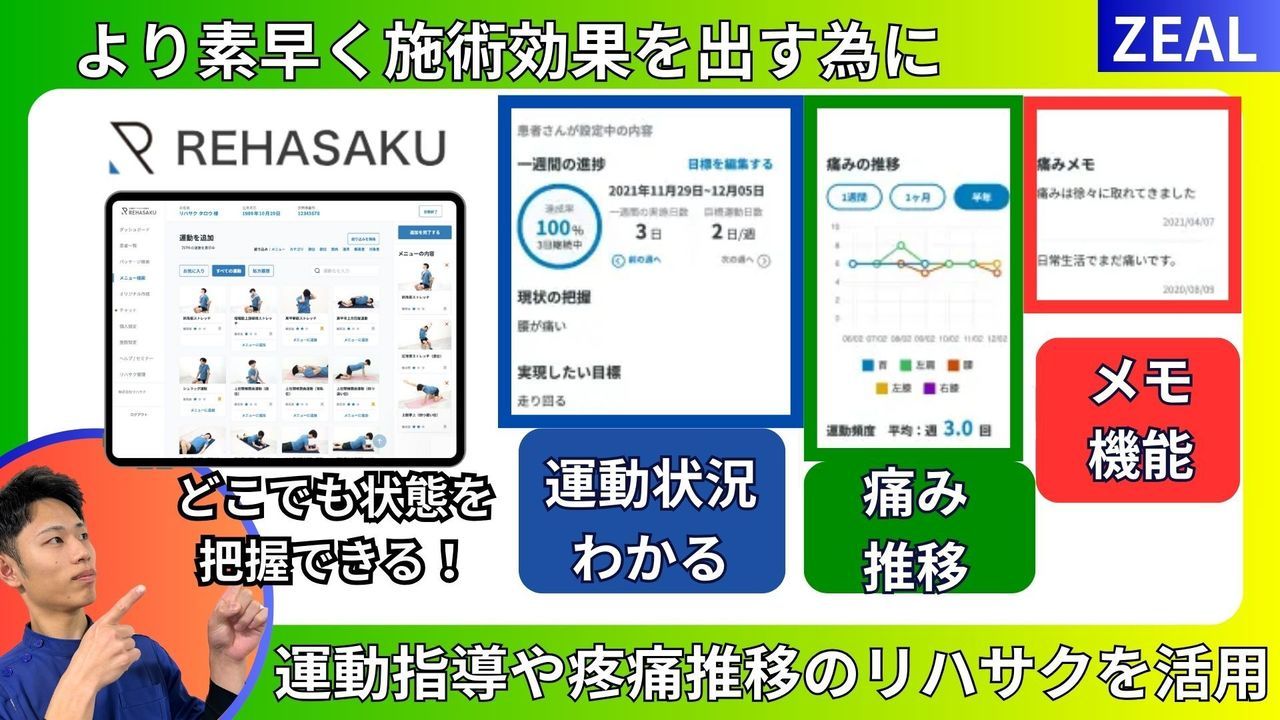

どんな姿勢がダメ?予防は? - セルフケアサービス

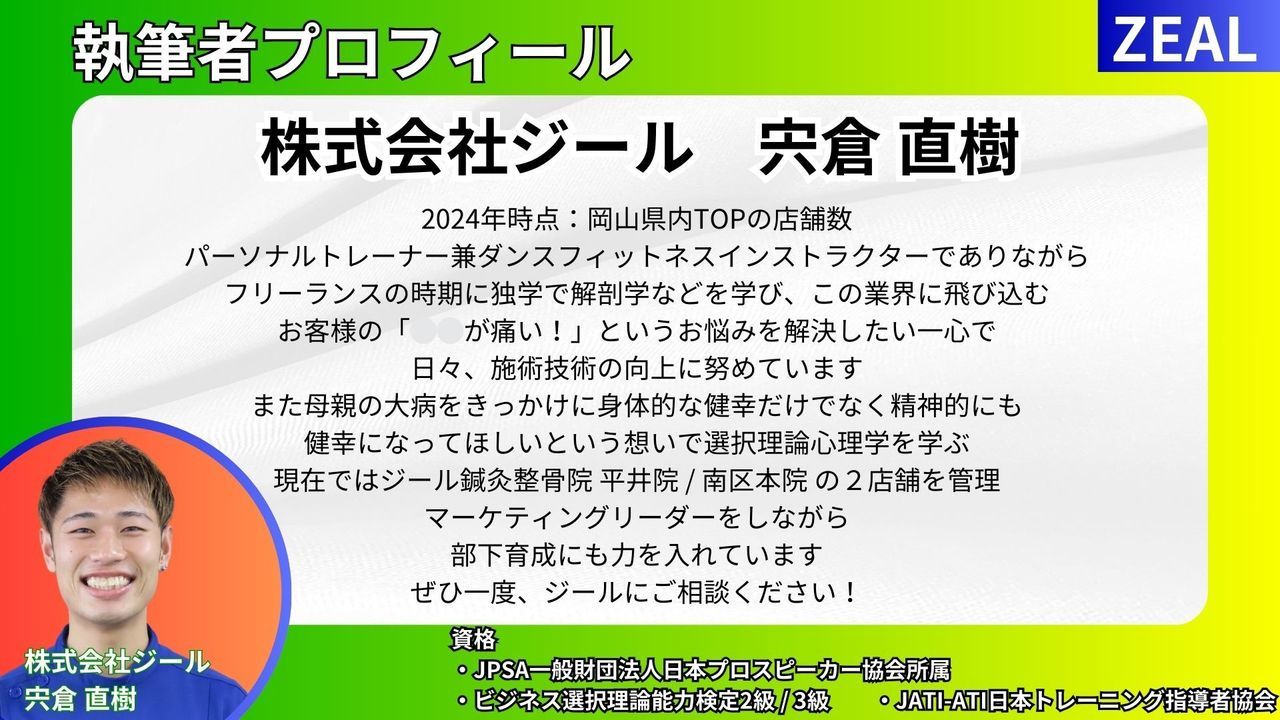

リハサク - 執筆者プロフィール

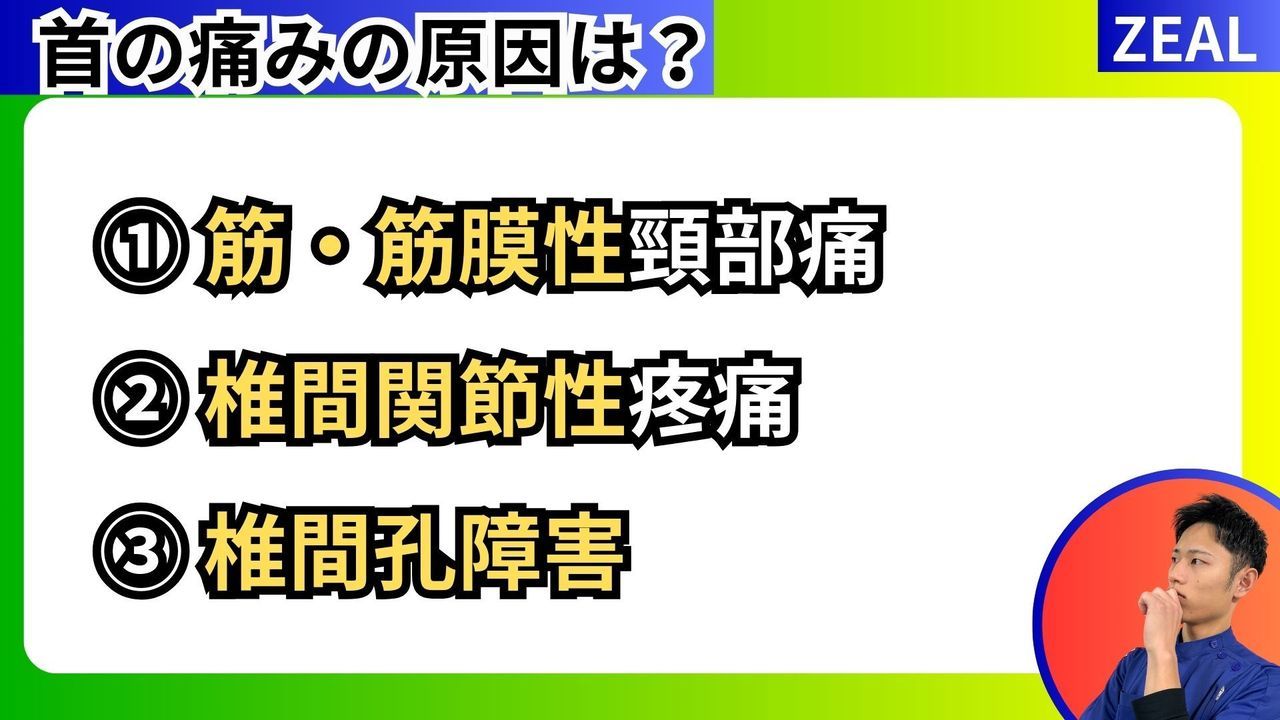

首の痛みの主な原因は3つのタイプに分類されます

首の痛みの原因となる状態は、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。

① 筋肉や筋膜による首の痛み

最も一般的なタイプが、首の筋肉や筋膜に過剰な負荷がかかることで起こる首の痛みです。長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用、うつむき姿勢などが続くことで、首の筋肉が緊張し、首のこりや痛みを引き起こします。このタイプの首の痛みは、慢性化すると肩や背中まで影響を及ぼすこともあります。

② 椎間関節に起因する首の痛み

首の骨(頚椎)同士をつなぐ椎間関節が炎症を起こしたり、動きが悪くなったりすることで生じる首の痛みです。このタイプの痛みは、特に首を後ろに反らしたときや回旋(ひねり)動作で強くなる傾向があります。また、朝のこわばりや可動域制限を伴うことも特徴です。

③ 椎間孔の障害による首の痛み

神経が通る通路である椎間孔(ついかんこう)が狭くなることで、神経が圧迫され、首の痛みだけでなく腕のしびれや放散痛が生じる場合があります。これは「頸椎症性神経根症」などと呼ばれることもあり、首から腕・手指にかけての不快感を伴うのが特徴です。

これら3つのタイプは、見た目の症状が似ていても原因が異なるため、適切な評価と施術が必要になります。今感じている首の痛みがどのタイプに該当するかを見極めることで、効果的なケア・治療が可能になります。

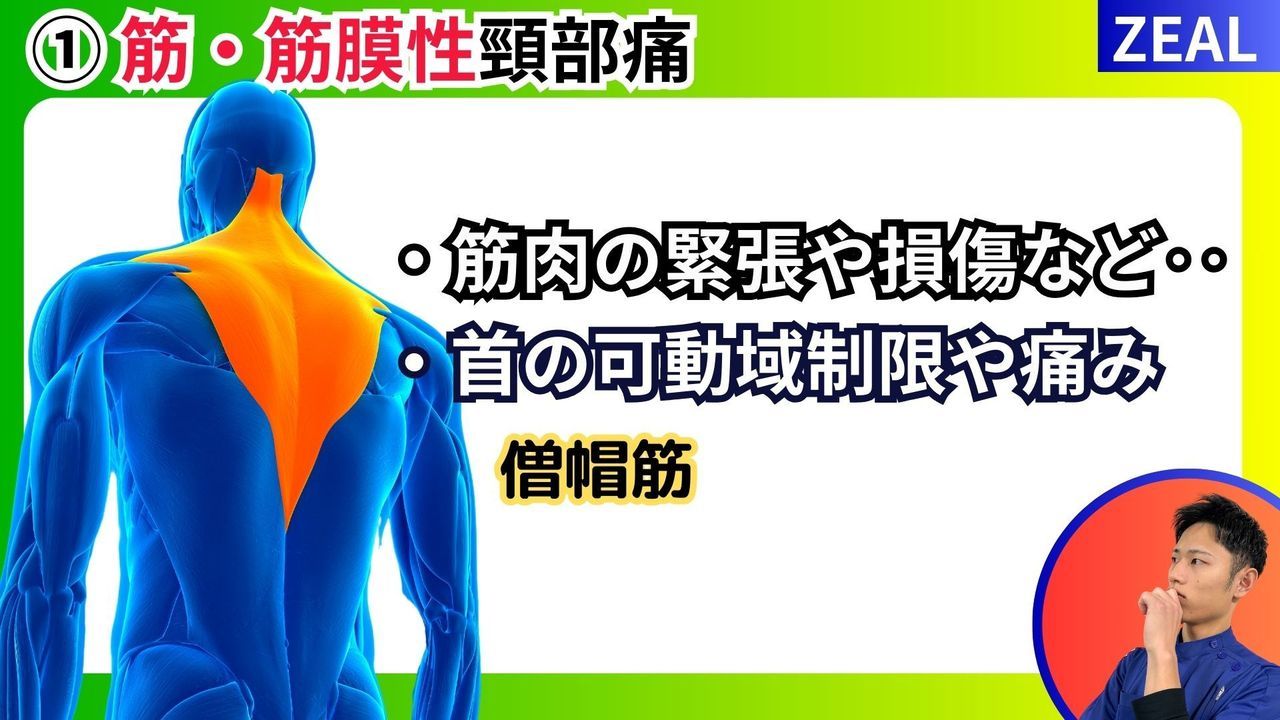

① 筋肉・筋膜性による首の痛み

筋肉・筋膜性首の痛みとは、肩甲挙筋、斜角筋、僧帽筋など、首周辺の筋肉に過度な緊張や軽度な損傷が起こることで発生するタイプの首の痛みです。これは首の痛みの原因として最もよく見られるもので、姿勢不良や長時間の同じ姿勢、精神的ストレスなどが引き金になることが多くあります。

このタイプの首の痛みでは、首の可動域が制限されることが多く、動かすと痛みが強くなるのが特徴です。また、首だけでなく、肩や背中にまで張り感や不快感を感じることもあります。

首の筋肉に由来する痛みであるため、筋肉を緩めたりストレッチしたりすることが症状の緩和につながります。リラクゼーションや適度な運動、正しい姿勢を意識することで、再発予防にもつながるタイプの首の痛みです。

② 椎間関節性による首の痛み

椎間関節性首の痛みとは、頚椎にある椎間関節に機能的な問題や炎症が起こることで発生するタイプの首の痛みです。首の後ろに位置する椎間関節は、頭を支える役割を担っており、この関節にストレスがかかると痛みが出現します。

特にこのタイプの首の痛みは、上を向く動作(後屈)で強くなることが多く、天井を見るような動作が困難になる場合もあります。デスクワークやスマートフォンの使用などで頚椎に負担がかかり続けることが主な原因とされています。

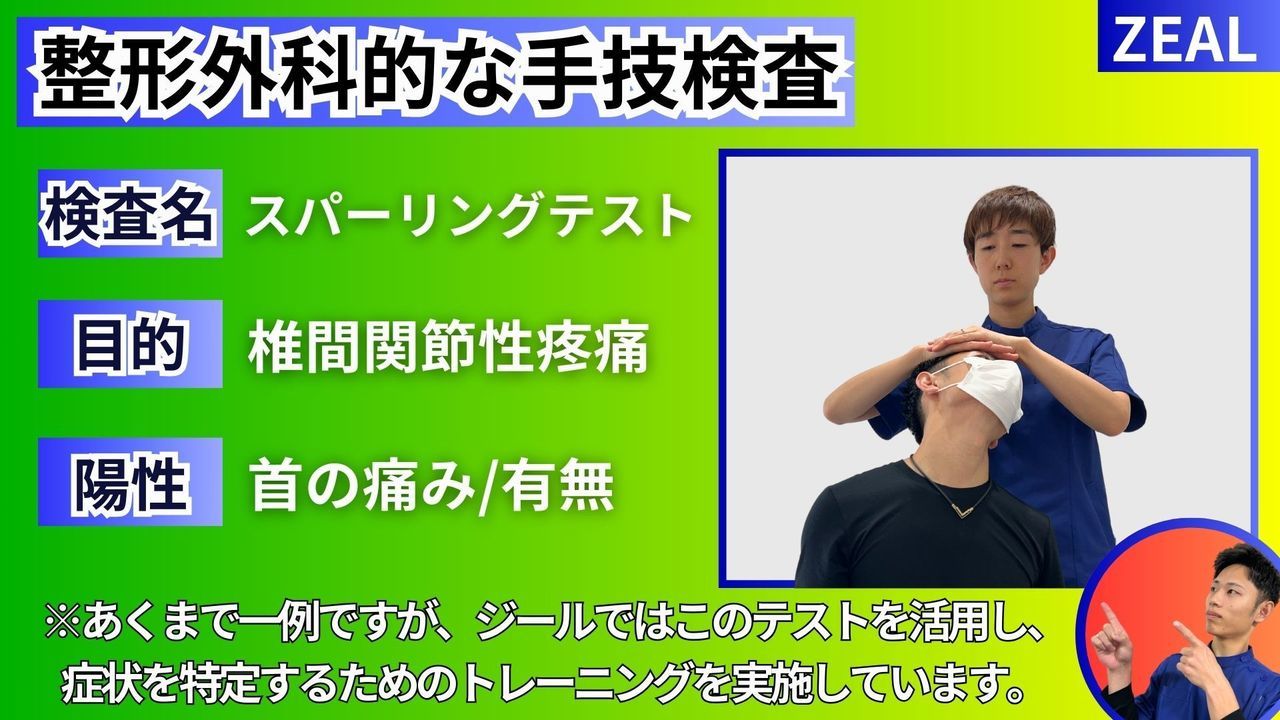

椎間関節性首の痛みの診断では、「スパーリングテスト」という徒手検査が用いられます。これは、首を後ろ斜めに倒した状態で、頭部に軽く圧をかけ、痛みの有無を確認する検査で、関節の炎症や神経への影響がないかを見極める重要な手段です。

このタイプの首の痛みでは、無理な動作を避けつつ、関節周囲の筋肉の柔軟性を保ち、姿勢の改善を図ることが回復の鍵となります。

③ 椎間孔障害による首の痛み

椎間孔障害による首の痛みとは、頚椎(首の骨)同士の間にある神経の通り道=椎間孔に狭窄や圧迫が生じることで発生するタイプの首の痛みです。椎間孔の中を通る神経が圧迫されることで、単なる首の痛みだけでなく、肩から腕にかけてのしびれや放散痛が現れるのが特徴です。

このタイプの首の痛みは、特に首を反らす、ひねる動作などで神経の圧迫が強くなり、症状が悪化することがあります。慢性的に悪い姿勢を続けている方や、加齢に伴う椎間板の変性などが原因となることが多いです。

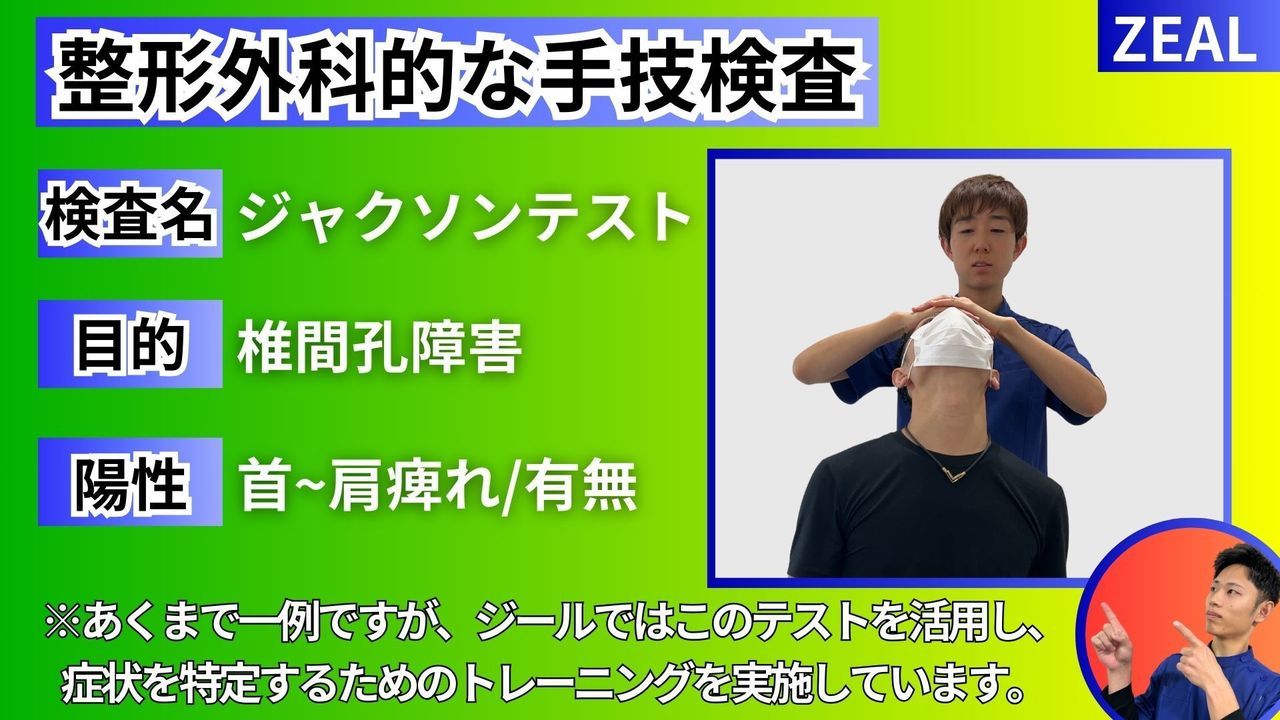

診断には、「ジャクソンテスト」という徒手検査が用いられます。この検査では、首を後屈させた状態で頭頂部から軽く圧を加え、神経に症状(痛みやしびれ)が出るかどうかを確認します。首から肩、腕にかけての症状が再現されることで、椎間孔由来の首の痛みと判断されます。

椎間孔障害による首の痛みは、単なる筋肉疲労とは異なり、神経への影響があるため、早期に適切な評価と対応が必要です。

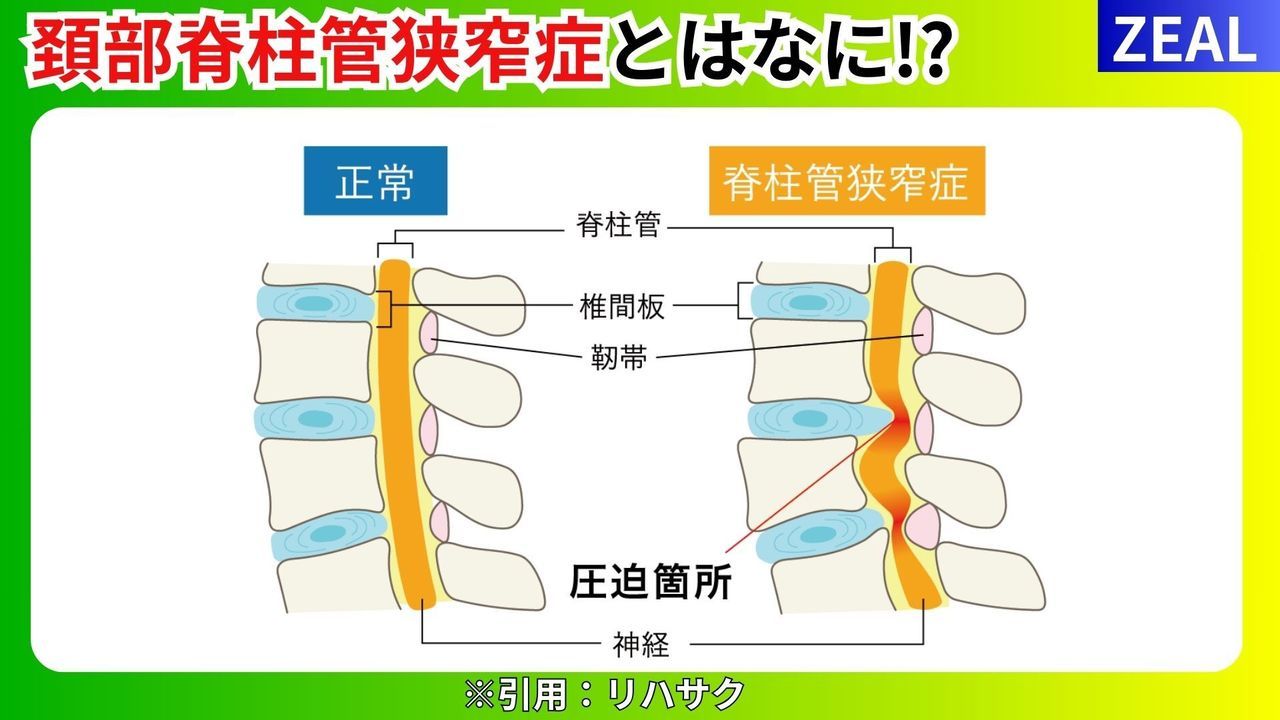

頚部脊柱管狭窄症による首の痛み

上記でご紹介した3つのタイプの首の痛み(筋・筋膜性/椎間関節性/椎間孔障害)に比べると頻度はやや少ないものの、頚部脊柱管狭窄症も首の痛みを引き起こす重要な原因の一つです。

この疾患は特に高齢者や男性に多く見られ、進行性の症状が特徴です。

初期段階では、首の痛みや肩甲骨周囲のこりが主な症状であり、手のしびれなどの神経症状はあまり見られません。しかし、首を動かした際に痛みが強くなる傾向があり、徐々に首の痛みが肩や腕、手指にまで広がることがあります。

症状が進行してくると、首の痛みに加えてしびれが手や腕さらには足にも現れるようになり、手に力が入りにくいといった運動機能の低下を感じ始めます。さらに重症化すると、両手足のしびれや動きの鈍さ細かい作業(ボタンを留める、箸を使う等)の困難、階段の昇降が困難になる排尿・排便のコントロール障害など、首の神経圧迫による全身症状が現れてきます。

このように、頚部脊柱管狭窄症による首の痛みは、初期には軽度でも、放置すると重篤な神経障害に進行するリスクがあります。そのため、「ただの首こり」と思わず、早期に評価と対応を行うことが重要です。

頭が前に出ている事が痺れの原因だった。

西岡智美様

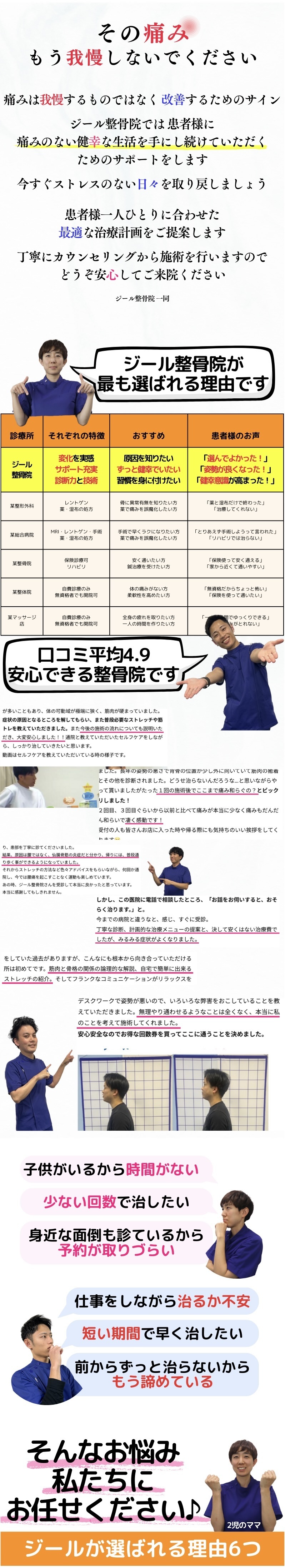

ジール整骨院でみてもらった結果、神経が圧迫されてしびれが出ているということがわかりました。頭が前に出ていることでそのような症状が出ているとのことです。

姿勢矯正をしてもらって神経が圧迫されないようにしています。

自分でもストレッチや姿勢の意識を頑張っています。

整形外科では良くならなかった痛みが改善

ストレートネックが改善

首の痛みを放置しておいても大丈夫ですか?

首の痛みを放置すると、痛みが悪化し肩こりや頭痛、さらには腕のしびれを引き起こすこともあります。

首の痛みがひどくなる前にどんな対処法がありますか?

首を温めたり、軽くストレッチを行うことが効果的です。また、姿勢を改善したり、休息を取ることも重要です。

どのような姿勢が首に負担をかけますか?

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用時に、首を前かがみにする姿勢が多くの負担をかけます。

予防するためにはどうしたら良いですか?

普段から正しい姿勢を意識し、長時間同じ姿勢を取らないようにすることが大切です。

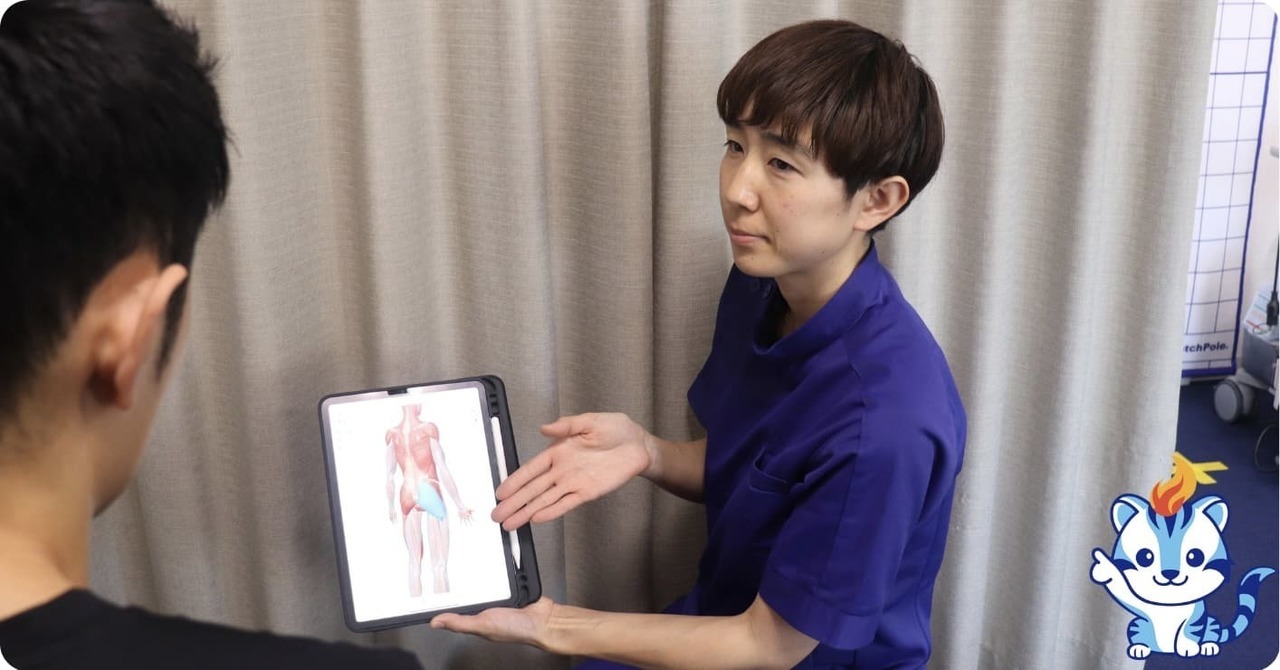

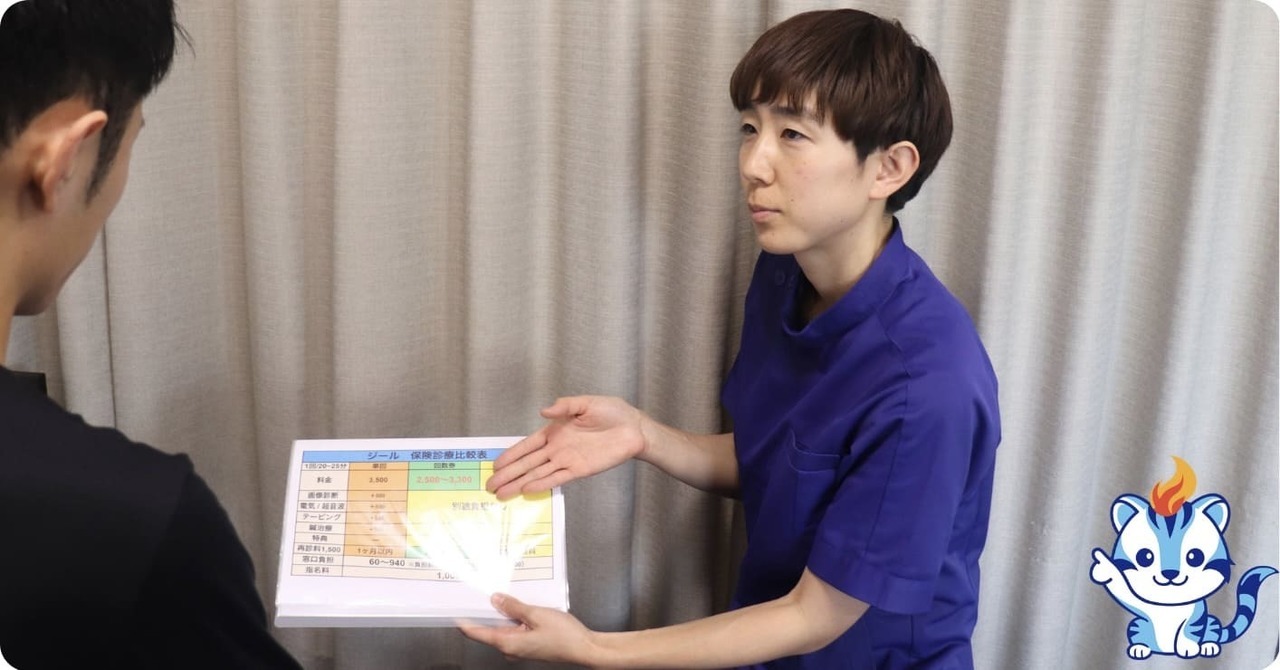

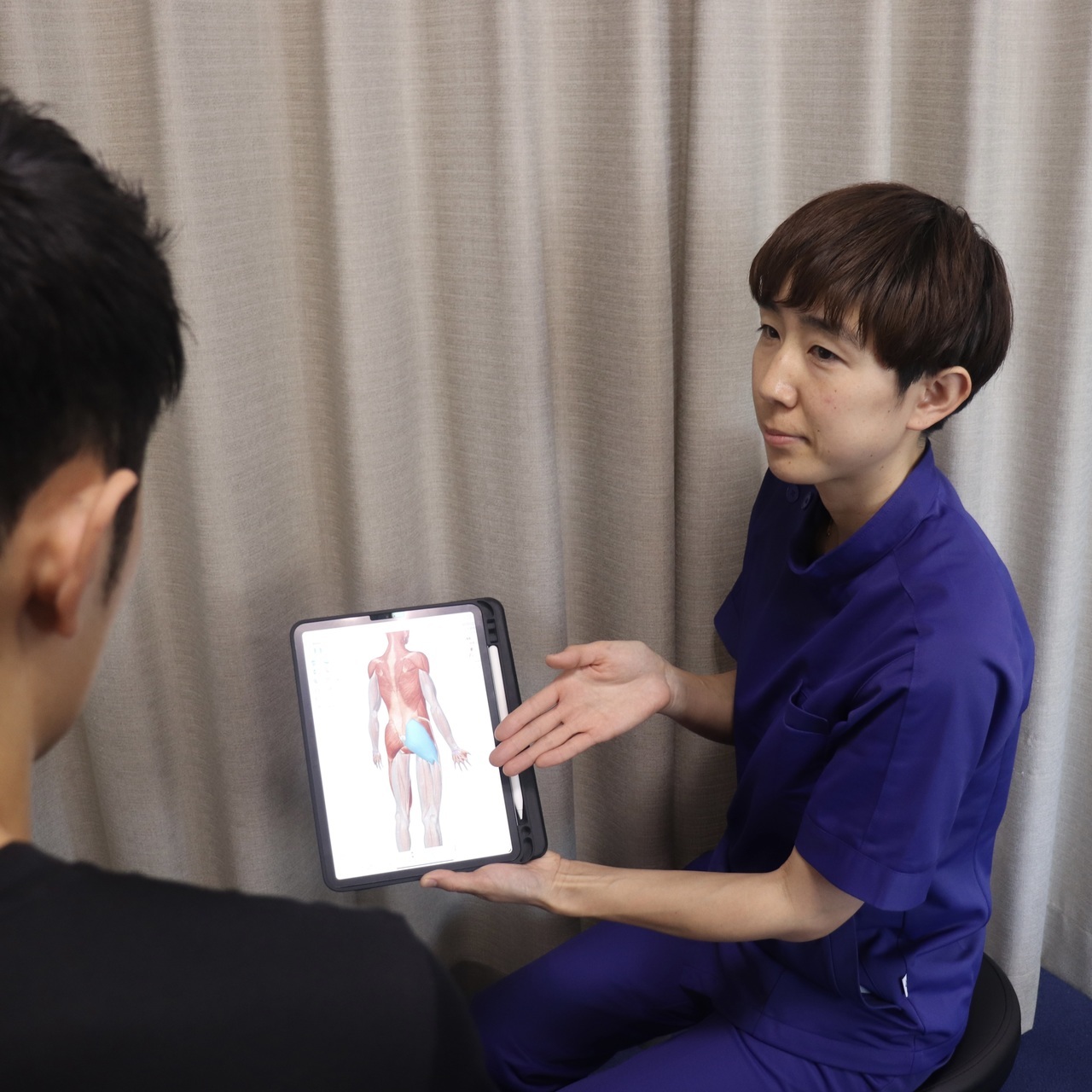

ジール整骨院での治療はどのようなものですか?

ジール整骨院では、筋肉や関節の調整を行い、首の痛みを緩和します。ぜひお気軽にお問い合わせください♪

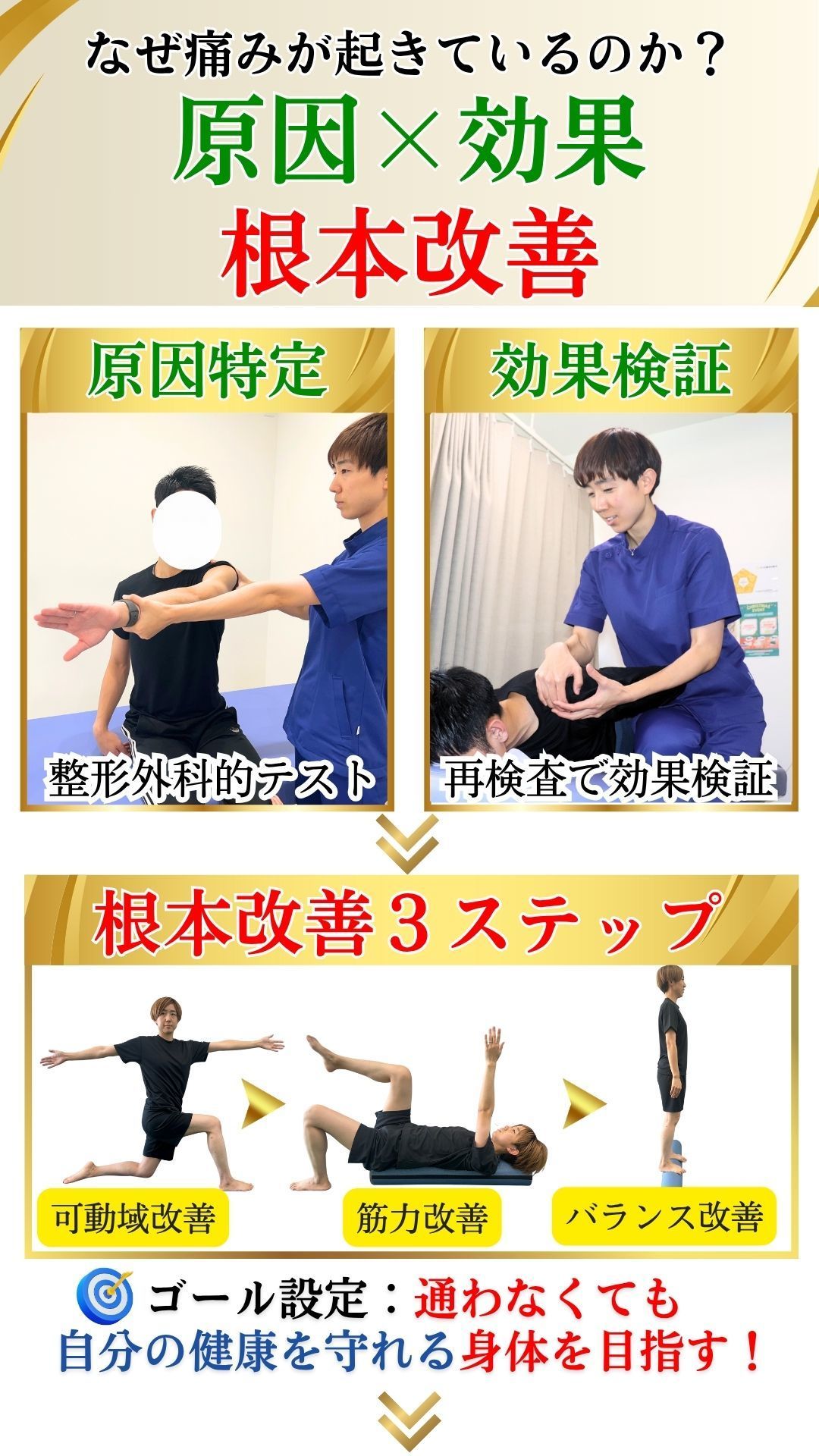

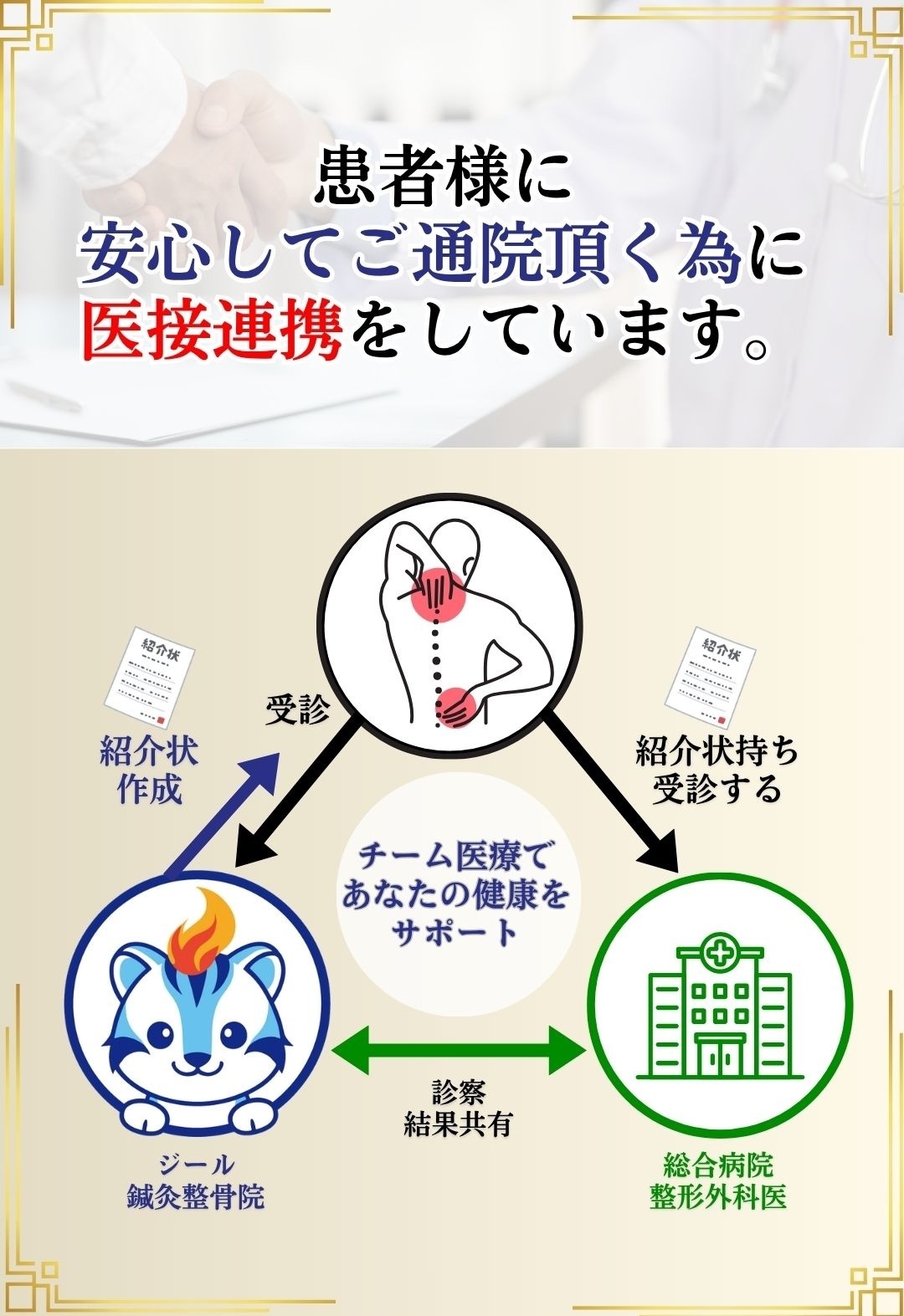

ジール整骨院玉野院では、患者様一人ひとりに合わせた『最良の治療』を提供し、痛みのない健幸な体づくりを目指しております。痛みの根本原因を正確に特定する診断力を用いて施術を進めます。最終的には再発しない身体を手にすることが重要です。そのため当院で検査力の精度を日々高めています。全身の筋力や骨格のバランスを見直し、原因に対して効果的なアプローチをしています。

「他の治療で満足できなかった」「深刻な体の問題を解決したい」とお考えの方は、ぜひジール整骨院玉野院にお任せください。チーム全体で患者様の健幸を支え、問題解決に取り組んでいます。

玉野市ジール鍼灸整骨院|整体院

住所

〒706-0001 岡山県玉野市田井

3丁目1188-1

アクセス

備前田井駅から徒歩15分

わたなべ生鮮館田井店の敷地内駐車場多数

営業時間

平日 9:30~19:00

土祝 9:30~18:00

定休日

水曜・日曜